修善寺攻城編前後編になっちゃった、ごめんなさい。

…かく言う理由で図らずも2度目の修善寺城山踏破を成し遂げてしまったわたくしですが、そうなると気になることが。

長倉書店編の『修善寺の歴史』(1987)には、修善寺城の図に「北曲輪」の文字とともに神社マークが書かれているのですよね。前回行ったとき、帰りに麓の修善寺図書館に寄って北曲輪なるものがあると知って、「どうやってそこに行くんだうぉを〜〜」と思った記憶がありましたから。謎の「北曲輪」。

ここで修善寺城の概念図を頭に思い描いて頂きたいのですが、修善寺城の大手門は城の南側にあります(城山神社があるあたり)。

だがしかし、築城主であった畠山道誓が直面した敵=足利基氏(もしくは足利茶々丸が直面した敵=北条早雲)は北の方からやってきます。

城というのは「大手口」と「搦め手口」というのがセットになっているはずですが、この城は(南北朝時代ですから)搦め手が存在しません(多分)。だがしかし、こんなに眺望の良い場所を選んで城を築いたわけですから、敵が城の北部からやってきて城の南側の入口に至るまでに、なんらかの作用をする何らかの施設があってもおかしくはないはず。もちろん現在の地図をもとにその工程を思い描くことは無益なことで、むかしの修善寺城周辺は狩野川の水量は今より数倍も多く(その根拠が書いてある本を捜してみねばなりませんな)、月見ヶ丘で桂川もせき止められ、沼地状になっていた。現在の小立野(役場のあるあたり)はどうだったのか? やはり柏久保(修善寺駅と柏久保城のあるあたり)を通って遠藤橋のあたりから城の大手口にアタックする道が一般的だったのか。だとすると、北曲輪の存在意味は「見張り台」です。標高は今テレビ塔が何本も立っている本丸の位置が一番高いのですから北曲輪の意味があまりなさげですが、こんな細長い山なのですから、地図で見るよりずっと北の方まで見張り構造が続いていてもおかしくありませぬ。(人知れぬ出撃口もあっても良いとも思う)。

(※参考『静岡の山城ベスト50を歩く』、「遺構のある尾根上に上がる道はいくつかあるが、」…

んってったって、その北曲輪にはどうやっていくんだ?

本丸の北の縁から見下ろすと下に切り開いた平坦地が見えるのですが、コンクリートの構造物もあって単なるバーベキュー時代の倉庫曲輪にしか見えない。その先に続く道がありそうじゃないんですね。いえいえ、ただ藪に覆われているだけで、先に続いている道は絶対にあるはずです。手持ちの本には「修善寺城の北曲輪には稲荷がある」と書かれている。北曲輪からの眺望はどんなものなのだろうか。だがしかし、夜明けにあがったばかりの雨により山はじっとり水気を含んでいて、藪漕ぎをする気力もなかったので、今回はこの先に進むのをやめてしまいました(おい)。また6年後ぐらいに来よう。『静岡の山城ベスト50を歩く』には北曲輪にあるお稲荷様の写真が載っています。

本丸の脇にもお稲荷さまがいるのですけれど、もちろんこれじゃない。

特に電波塔の周辺に石積みが何ヶ所かに見られるのも問題のひとつでして、その殆どはバーベキウ時代と電波塔建設に纏わる物なのでしょうが、本丸北口にある虎口付近の石組みは、いかがなものなんでしょ。本丸の南側に廻ってみますと、まるでタケノコが地面から生えるように、いい感じの石がにょきにょきとしていて、心が躍ります。これ、どこまでが本来の城の構造物だ?

それにしても前回来たときはとても眺望が良く、三方向をよく見はるかせた思い出があるのですが、今回はどこから見ても木が邪魔してあまり景色が見えません。「6年で樹が茂りまくっちゃったのかな」と思ったのですが、そういえば前に来たのは秋か。あまり景色が見えず残念です。

南の曲輪にはロープウェイ施設の落とし子が残存しているのですが、その南側になんらかの神社があったのを覚えておりまして、でも今回改めて見てみましたら「勝運寺」というお寺でした。

ウソ! この見た目で神社では無くお寺なの!?

いまざっと見たところでは手持ちにはこのお寺の由来を案内した資料は無く、まったくもってこのお寺は詳細不明です。「勝運寺」とはとても威勢のいい名前ですが、これを誰が建てたのかだな。畠山道誓入道が建てたというのならこんなに不運な寺もあるまいな。大久保長安が建てたとするのもちょっとアレだな。近世の作だろうか。

さらに、この「お寺」の裏にかわいらしい大黒様がおわしていたのもわたくし良く覚えておりまして、

なんと!! とっても私好みの造形の大黒様じゃないか。福がありそう。なんまいだぶなんまいだぶ。

そこからは来た道とは違う岩道から山をくだっていくことにします。

そうそう、この岩肌だよ難儀するのは。岩は登るよりも下る方が怖い。本にはさっきの大黒様の下に一段削りだした削平地があると書いてあり、そこから南はもう城の構造敷地内ではないのですが、私にはこの道こそが「城っぽい」と感じるんだよなあ。多分ただの窪みでも「堀切だ」「竪堀だ」と感動できちゃったりして。

で、この山道の空気と雰囲気が隣町・大仁町の金山城(=こちらも畠山道誓の構築)ととてもよく似てるんですよね。登って良かった。

(↑)これは2012年12月20日に登った金山城の写真。

このお城の登り口っていったいいくつぐらいあるんでしょうね?

「わざわざ南側から登らなくても、険しくない山なんだから他の方向からも登れるんでは」と思うのですが、東側にある役場の方から見る城山はこうなっています。必死に抑えないとよく崩れ落ちてしまうような山なんでしょうか。

さてさて、次なる目標は「半経寺地区」の探索です。

振り返ってみると、修善寺城があんなに高く見える。ほんとに私はついさっきまであの上にいたんですっけ。全然疲れてない。

半経寺というのは弘法大師が建てたというお寺の名前ですが、現存していません。修善寺の伝説によると、「修善寺にやってきた弘法大師は、このあたりで庵を建てようと読経を始めますが、天狗やクツワムシやカワニナや業魔が邪魔をしてお経を最後まで読めません。やがて大師は何らかの所用(桂谷降魔、修善寺を開創する、京へ帰る、高野山を開創するなどいろいろ)で一旦この地を離れ、暫く経ってから再び帰ってきてお経の残りを読み、お寺を造ったという」。この逸話により、このあたりの地名は半経寺。

その「半経寺」のお寺があった場所をきちんと知らないことには「横瀬八幡から裏山を通って半経寺に至る道」の詳細が分かりませんから、でも、半経寺は今は残存してない。

『修善寺の栞』より

「半経寺は地名にもなっているが、寺は旅館・去留庵の丘の上にあり、明治以前は住職もおり、番太小屋などもあって、八塔司(正覚院・東陽院・信功院・松竹院・日窓寺・梅林院・半経寺・放光院)のうちでは最後まで残っていた寺なためか、最近まで石仏や道標なども残っていたが、現在は去留庵の裏に移されている。本尊の薬師如来は眼病に効験があり広く信仰されていたらしい」

その去留庵も現在は無く、「せめてお寺の跡らしい場所でも残ってないかなー」とぶらぶら歩いたんですけど、結論から言うと、さっぱり分かりませんでした。

この建物のあるあたりがそれっぽいかなと思ったんだけども、なんか違う気もする。地図で見ても半経寺地区の地形は不可解なんですが、ひとつふたつある山道を登っていっても神戸の方へ出そうな気がしない(ので歩くのをあきらめる)。そして、修善寺は谷間の奥の奥に家が広がっていて、ただ普通に観光に来ただけでは修善寺の実態なんてさっぱりわからない。

そもそも修善寺の伝説では半経寺は河原に近そうなイメージなんですけどね。(お寺で経を読む大師に対し、天狗たちが河原で鐘や太鼓や鴨や蛙を叩いて邪魔をした)

すごいな修善寺。そういえば修善寺には、「弘法大師はここに高野山を作ろうとしたけど、谷の数が1つ足りなかったからやめた」という伝説がありましたっけ。なんだよ谷の数って。(われらが浜松市にも「聖武天皇が都田に平城京を作ろうとしたけど、谷の数がひとつたりなかったので止めた」という似たようなのがある。)

とにかく、この日の探索は失敗でした。

そこから歩いて「修善寺郷土資料館」に行ったんですけど、休館日でした。ががーーん。

それから、一匹の鯨に寄って“R-30の義理の妹”山葵香るR-35ラーメン(750円)と東京鮹ライス(280円)を食べてから、浜松へ帰りました。

さすが鯨屋さん、満席です。R-35はショウガの代わりにワサビが入っているのですが、想像に反してワサビは全然強くないのです。ほんの香り付けぐらいな感じ。でもここまで淡いと、ショウガの舌触りが懐かしくなってきてしまいます。ワサビは水に沈みやすい物で、後半になってくると下にワサビの粒がざらざらと転がっている。タコライスは相変わらず最高。

で、突然なんですが6月30日から7月4日まで、いきなり5連休をもらいました。

うわーーい、と思ったんですけど残念なことにお財布の中がアラスカ状態だ。苦慮した上、最初の2日間は溜まった日記記事を完成することにして(結局終わらなかったけど)、あとまた2泊3日で伊豆の方面へ旅立つことにしました。7月2日の(いつもながら)11:00頃に出立。引佐インターから新東名へ。前回「クレジットカードは新しいのに更新されてたけど、ETCカードは新しいのが送られてこなかった」と書きましたが、実は勘違いで、ちゃんと送られてきていたのを私が見落としておりました。ETCは便利だ。数年前までは「絶対そんな物付けるかっ」って怒って(←なぜ?)たんですけどもね。

13時ぐらいに伊豆に着き、今日は計画的にお腹を空かせていたので一匹の鯨へ直行。

メニュー登場時以来食べていなかった“鯨史上最高傑作”の「会わせ味」(880円)と「東京鮹ライス」(280円)を注文してみました。

日記を読み直してみたら、私が鯨の「会わせ味」(最初は「かさね味」といったらしい)を食べたのは2006年12月21日、で修善寺城に登城したのは2006年10月10日だったという。前後してたのね。それは懐かしいわけだ。

会わせ味は「R-30」と「鯨の豚骨」を組み合わせた物です。言い換えれば“生姜風味の豚骨ラーメン”です。

鯨の塩豚骨ももう何年も食べてないから今の味はわからないけど、とてもワイルドな豚骨に比べて生姜の風味を効かせる関係のある分、会わせ味はややマイルドだった印象がある。

もうちょっとこう、塩と豚骨の色合いが色よく分離した(←言っている意味が良くわからない)ラーメンだった思い出があるのですが、今はもう進化に進化を重ねて「重さが全く感じられない豚骨風味」って感じ。まったくR-30に豚骨の匂いだけを足してみた、って感じになっていて、重い物を敬遠するようになってきた45過ぎの男でもこれは非常に食べやすい。名称がR-45でもいいんではあるまいか。

それから、前回食べたR-35は「中太麺」でこの会わせ味は「太麺」と書いてあるのですが、同じに見えますよね。

タコライスは相変わらず美味しかった。

さて、今日の第一の目的地は横瀬八幡(笑)。

だって、この神社の裏山の道を歩いてみないことにはどうにもならん。

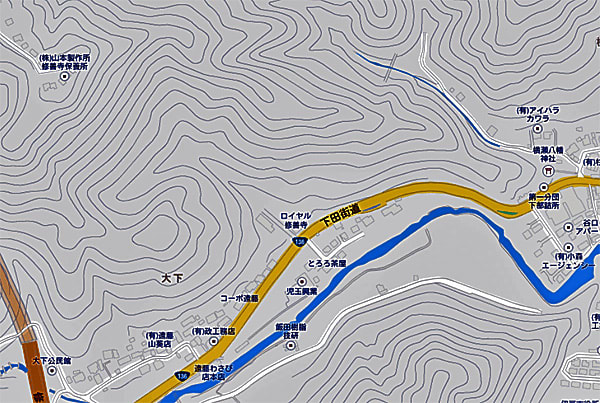

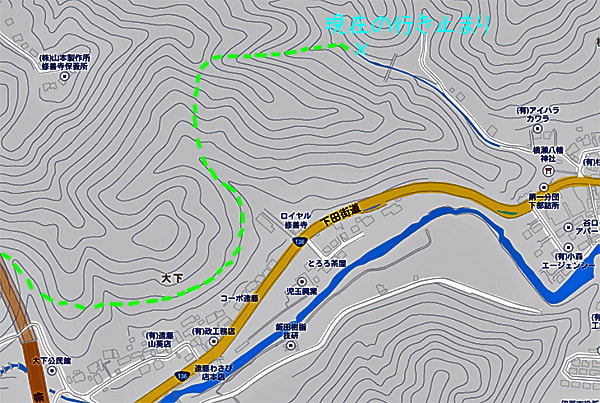

この地図の地形で、いったいどこを歩いたら半経寺に出られるというのか。

地図を見る限りは普通に修善寺ニュータウンに出てしまう気がする。

結論から申し上げますと、歩いてみても全く解せません。

入口の所ばかりは民家が何軒も建ち、この地形で家が幾つもあるのも不自然な気がしてまた空き家も多く「やはりこれがむかし往還の道筋だった証拠?」と思ったりもしたのですが、そもそも修善寺はこんなところ(谷間には基本的に家がある)ばかりですしなあ。

しばらく登ると二叉になる。地図で見ると右が本筋(?)らしいのですが、方角で見ると左が正解。どうせ地図ではどちらもすぐ行き止まりになってしまうのですが。左手にしばらく進むと大きめの水止め堤があり、また、変な棚が広範囲にある。なんだここ。道には車の轍があって、まったくの人通らずではないみたい。だが暫く行くと車止めの空き地があり、道は行き止め。一帯が鹿の匂いがします。ほとんど野生の地。先を窺うと、藪漕ぎをすればしばらく進めそうな気がする。だが手持ちのgoogle地図の現在地を見ても、さっき言ったようにこの先は修善寺ニュータウンだ。ほんちょっとだけ方角がずれている。「むかしこの先まで続いている道があったか」と問われれば、あったかもしれないなかったかもしれない。おそらく8割方この道が正解なんでしょう。

半経寺の方角へ修正できる脇道がさらに無いかとも眼を凝らしたんですけど、両脇の山はなかなか険しくて、ここを登って行くのは大変(不可能)だ。

結果として、今回の探索も失敗だったのです(ぉぃ)。

証言としては、いろんな人が「横瀬八幡の裏山を登る道」を言っているのです。この道があったのは本当のことだったのでしょう。でも、実際に歩いたり、地形図を眺めたりするだけではその道は現在あとかたも見えない。またそんな道があったとは想定すらしていない地元資料も何点も存在する。

修善寺ふるさとガイドの会編纂の『修善寺の案内』には、写真に加筆された「修善寺古道の軌線」と「夜泣き松」の写真が載っています。夜泣き松はかつて横瀬八幡の裏山の道の入口付近に立っていたという松の木でした。大正9年に倒れてしまったそうです。今回はこの写真を手がかりに歩いてみたのですが、、、、 途方にくれるしかなかった。松は「修善寺7不思議のひとつ」なんですから、碑ぐらい建ててくれてあってもいいのに。(※修善寺七不思議=「夜泣き松」「うなり石」「半経寺の天狗」「走るお大師像」「とっこの湯」「奥の院」「桂大師の大桂」)。この道は本当にここだったのでしょうか?

『修善寺の栞』より。

「宝物館図を見ると半経寺は山側を向いている。元の修善寺町役場の裏に行き止まりの道があり、何とか去留庵に登れる道も残っている。去留庵が出来る前は畑になっていて道は山側に付いていたとのことである。同じような例が横瀬の八幡神社にもあり、横瀬の八幡から夜鳴松の前を通る山道を覚えている人も多く、宝物館図には八幡神社も山側を向き、神社と山の間に道が描かれている。即ち現在の道(国道136号)は明治以後に改修したもので、古い道は横瀬の裏道から八幡神社の裏山を越え、大下から半経寺の裏道を通り、半経寺でまた山越えをして、下神戸の裏を通り、神戸洞の通称公園道路、もちろん昔は細い谷道だったろうが、戸田や大沢・堀切へ抜ける古い道と考えてよいので、ここから修善寺門前へ抜けていたのであろう。(中略) 山麓を巻くのは古い道の形で驚きもしないが、三回も山越えをする奇妙な道である。いずれも山の端まで桂川が迫り、山越えをせざるをえなかったのであろうが、道も狭く樹も茂って寂しい山の中へ入っていく様な感じで、修善寺を訪れる旅人の印象は現在とは大分違っていたのかもしれない」

こうかな。どうにせよ、大変な道ですな。

続いて向かいましたのは、旅館・去留庵。

去留庵は今は無くなってしまっているのですけれど、「ホテル滝亭」が“去留庵の湯”の名を受け継いでいることを、家に帰ってネットで調べて知りました。受け継いだのは湯元と名前だけで、場所はちょっとだけずれていたそうですけど、滝亭は行ってみるととてつもなく大きい。…ように見えるのは隣接する高級マンション“セザール修善寺”が滝亭の一部であるかのように見えるからで、正確に言うとセザール修善寺の一部が滝亭であるかのようだ。きっと滝亭の背後にあるこの広大なセザール修善寺のどこかの一部が去留庵、というか半経寺のあった場所に違いあるまいね。

去留庵は昭和の中期ぐらいまでは現存していたらしく、昭和37年に去留庵を舞台にした映画がある。また、昭和46年には「のだや去留庵」が火災を起こしたようです。修善寺の野田屋も一時(明治大正)は菊屋に隣接して一世を風靡した旅館です。が今は無い。この火災が何か作用したんでしょうか。

「去留庵」て何て読むのか? 「さるあん」とか「さるーまん」とか? と疑問に思ってたんですが、「きょりゅうあん」とふりがながふってありました。なぁんだ。左上に頼家公が描いてあることに注意してください。「由緒ある去留庵の湯を引いてる」と謳っているということは、滝亭は修善寺町の循環湯システムには加入していないのかなあ。入浴料1000円。300円払ってタオルも借ります。湯はさらさらとして気持ちのいいもの。伊豆長岡の古奈の湯のように、ぴりぴりすることはありませんでした。私、15年前に滝亭の湯に何度か入りに来たことがありますよ。

次に行くのは修善寺郷土資料館。おお、今日はやってました。

只今の展示物は「修禅寺ゆかりの宝物展示II」です。なかなか見応えがあります。…と思ったんだけど私は今回はお寺ゆかりのものよりもその他の展示物の方がはるかに面白かった。館内は禁写真撮影だったので写真は撮れませんでしたが、昔の観光絵葉書とか、明治・大正の頃の修善寺の精緻な観光マップが発行年毎に1年ごとに展示されていて、これがすこぶる面白い。河鍋暁斎描く修善寺のガイドブックもあります。去年の私が来たらこれはなんにもおもしろくなかったでしょうから、まさに今の私向けの企画でありました。修善寺はおもしろいですね。

だが、そもそも私が来たのは服部さんが言った「修善寺に入る古い道、郷土資料館展示物」を見る為。これが残念ながら、今回の展示物には無くなっていました。これって要は『修善寺の案内』の見開きに写真で紹介されているものですよね? 記憶を深く探ってみたら、私はこれを観たことがある覚えがあります。でもそれは修禅寺の宝物館でだったような。そしてついでに言わせて頂ければ、私にはこの図において、横瀬八幡も半経寺(薬師大師作)も山側を向いているとは見えない。

そんなことよりも昭和23年作の植田平『伊豆修善寺町観光鳥瞰図』が目を引きました。観光の為に仲田屋のご主人が描いたものだそうですが、かなり精緻な物のわりに、横瀬八幡の裏道は描かれていない。画家は修善寺の旅館の主人なのですから、修善寺のことを熟知しているはず。「昭和23年にはこの道はもう忘れ去られていたのか」と暗くなりました。

最後に向かったのは十三塚。

前回、せっかく対山荘に泊まったのに、そのすぐ近くにある「十三士の墓」に行かなかったのです。「十三士」というのは最後まで頼家に従って、頼家兇事後叛乱を諮って義時の討手に討たれた13人のもののふのことだそうですが、現在は頼家の墓の傍らにあります。でも2005年の台風によって移設される前は、もう少し離れたところにあったという。

その、「前に十三塚」があったあたりは「御庵洞」といって、一説に「頼家が幽閉されていた場所」と言われているんですって。(※頼家が殺害された場所は現在の「筥湯」のある場所。御庵洞からはだいぶ離れている)。

御庵洞。

解せないのはこの場所には「北條時政もここに潜んだことがある」という伝説が残っていることと、また、十三士の方も恩君の旧蹟の近くに葬って貰えたら嬉しかろうが、主君の故地よりも更に一段高い見下ろす位置に部下達の墓があることになってしまっていること。13人も都落ちした頼家に付き従ってくれたというのは嬉しいのですが(これ以上は修善寺に入れなかったのだろうな)、その13人の名前が分かっていないこと(頼家失脚の原因となった6人の側近の名が入ってればいいのに)から、「世にある十三塚のひとつがやがて十三士の墓とよばれるようになったのではないか」と説明している所も多いです。

「じゃあその十三塚って何なのか?」と思ってwikiると、なんか定義って無いやん。

「なんらかの理由で13の(とはいっても別ににその数は幾つでもよい)塚が作られ、その建造理由はその塚ごとにさまざまなものが伝承される」。だったら「主君に殉じた13人の士の墓」でも全然問題はないわけで、「どうして十三ていう数なのか?」という問いも「どうしてドワーフたちは13人で旅立ったのか」という問いと一緒で、「知るものか、トールキン先生に聞いてくれ」と答えるほかはない。

このあたり、皮肉っぽい解説で有名な藤澤衛彦著『日本傳説叢書伊豆の傳説』(大正7年)では、2つの説明をあげています。

「十三塚を十三佛と因縁せしめることは、大日を中心としたる十三佛を拝する我が國特異の思想が産んだ物らしく、十三塚の分布は夥しく諸國に散在するところである。その何故に塚を十三としてかつ佛の數に配して築いたかといふことについて、俗説には、武烈天皇惡運にましました故、侍臣等謀って、火の雨降ることありと石窟を造りすかして、天皇をこれに入れ奉り、侍臣女嬬十三人を此の内に入れ、即ち埋めて弑し奉った。その為に十三の塔を建てた物が十三塚の起こりと言っている」「武烈帝の時代にはまだ仏法は無かった」

「貝原篤信の『世に十三の塚を築く事、古への風俗に、佛法を信じ、冥福を希ふ。父母死したるのち、三日・七日より(27日、37日、47日、57日、67日)、七七・百ヶ日・一周忌・三年・七年・十三年まで、十三度を十三佛になぞらへ、碑を建て、塚の中には、僧に佛経の文など書かせて納めし也』とあるものによるべきが、穏當の説ではあるまいか」

さらに全国の十三塚伝承について詳細に述べている柳田国男の『石神問答』を読んでいると、頭が痛くなってきてしまいます。