![]()

斡離不(オリーブ)と粘没喝(ネメガー)。悪ぃい子はねめガー。

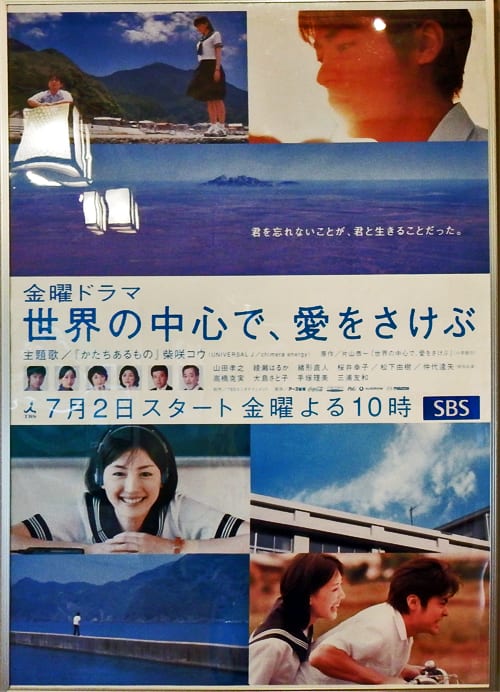

職場の人に『岳飛伝』(2012)のDVDを貸してもらって観てるんですけど、これ目茶苦茶おもしろい。

私、田中芳樹の小説『紅塵』が大好きでしたからね。精恐なる大金帝国の英傑の数々と、それに抗する「抗金名将」の人たちの活躍を長々と(全69話)見ていられるのはとんでもなく楽しい。

(いま45話目ぐらいを観ています。)

ただ、(そもそもわたくしこの時代にそんなに詳しいわけじゃなかったけど)私の知っている物語の流れと若干違うのがこれまた面白い。

例えば小説『紅塵』では主要な登場人物として満ち足りた余生を送っていたはずの"太鼓を打ち鳴らす美女"の梁紅玉が、ドラマでは「こんなところで殺してしまってどうするの?」という場面で死んでしまうのです。また"宋の中興の名君"とされている「南宋の高宗」がドラマではとんでもなく愚帝。(もともとそういう評価だっけ)

ああ、楽しい。

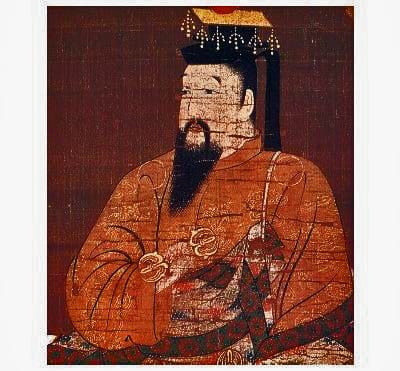

![]()

この人は大金帝国第3代皇帝・熙宗となる完顔合刺(ホラ)の太子時代。

もっさりとした見た目だけど、完顔阿骨打の大太子(ターターツ)の完顔繩果(ヒェンガ)の子。つまり金の太祖の嫡孫。金の諸将には舐められまくってるけど物語次第で意外といい帝王になるんじゃないか。(最後に殺されるけど)

で、Wiki情報だと完顔粘没喝(金で一番強い人)は合刺を擁立して立った側だと思ってたのに、ドラマではわざわざ合刺と対立する。そして"二太子"完顔斡離不ととことん仲が悪い。(本当は仲が良いはずなんですけどね)。名将・斡本(オッベン="斡"の字があるのに太祖阿骨打の「庶長子」で“太子”ではない)は出てこないです。金の名将・撻懶(ダラン)は出てきたかもしれないけど、私が借りたのは26話以降なので(前半は面白く無さそうな気がする)見た記憶が無いですね。

![]()

(わたしは金の側に肩入れして観ています)

このドラマの主役は"四太子(スーターツ)"完顔斡啜(オットー)、別名;"からす天狗うじゅ"で、この人中国史上有数の名将のはず(※田中芳樹調べ)なんですが、変な人たちばかりに囲まれて、もうとんでもなくかわいそうな人としてしか見れなくなりましたよ。

ああ、金の全盛期の頃の人たちとモンゴル帝国の人たちが戦ってほしかったなあ。

さてさて、読み貯めている本の、気になる一節の抜き書きの続きです。

●2015/08/18 20:07

「肉体の美しさは肉体のすべての部分が相互に調和を保たれて配置されていなければありえないが、しかし「醜さ」は、そのいずれか一つの部分がうまく配置されないだけで作られる。逆に言うと、「醜さ」は多くの原因から様々な仕方で生じるが、「美しさ」は唯一の完全なる原因からできあがる」(聖トマス・アクィナス『君主の統治について』)

●2015/08/18 18:29

「道の両側ではいつも人が殺し合っていた。人が人を殺す数は、疫病が人を殺める数や邪神が行う殺戮よりも遙かに多かった。市がおこり家々が埃の中に建ち並んだが、砂漠はいつも元の砂漠に還り、安息所を乱したとみればその最後の残りかすまで、あますところなく砂の下に流し込んでしまった。そして人は殺し続けた。やがて、人が獣どもを使役する代わりに鉄の獣を創り出してそれを使役する時代にやってきた。その後も、霧の中で人は人を殺し続けていた。いつか殺戮が彼らの欲望を超えるようになったとき、殺戮者の手によってもたらされた世界に平和という物が生まれ、人は人を殺さなくなった。すると突然、安息に倦んだおかた(=マアナ・ユウド・スウシャイ)のことでペガーナにどよめきが起こり、終末が近づいていることを人々は知った」(ロード・ダンセイニ『ペガーナの神々』)

●2015/08/08 19:51

「桓公は老いて半引退していた管仲に訊いた。「次の宰相として豎刁(じゅちゅう)はどうか?」 管仲は答えた。「彼はいけません。人は本能で自動的に自分の為に最善になるように吟味に吟味を重ねて仕事を組み立てるものです。ところが豎刁という男は、わが君が異常な女好きでとことん嫉妬深いと聞いたから、去勢までして君に気に入られるようにして後宮の長になりました。でも、自分の身を大事にしないような者が主君を大事にすることなどありましょうか」」(『韓非子』)

●2015/04/28 00:44

「夷人(=ペルリ)は、もしこのたびの国書を受け取らないようであれば必ず乱暴狼藉を尽くしてから引き上げると申しておるらしゅうございます。それが伝わっているので下曽根殿などは、家来二人に決死の覚悟で来るようにと通知されたとか、また奉行の戸田殿はまさかのときに夷人の手にかかるのは無念なので寺で自害するからと、寺の掃除を命じられたと聞きます。しかし、とてもだめだと思うときには、寺などに行かれるよりは、奉行屋敷に火をかけて自殺される方が良かろうと私は思います」(佐久間象山『海防論』)

●2015/04/26 03:15

「越王の勾践は呉に降伏して敵軍に仕えることとなり、低い身分である“洗馬”となって、兵卒として自ら呉軍の先陣で戦った。そして呉王夫差をまた姑蘇で殺した。周の文王も、殷の紂王に玉門で囚われ激しく罵られたとき顔色を変えずにそれを受け入れた。だから息子の武王は牧野で紂を擒としたのである。強に対して強く対せず、下手にでて柔らかく向かうことが強に勝ることはあるのである。越王の覇は宦するを病(うれ)えず、武王の王たるや、罵られることを病えなかった。聖人とは、普通なら憂いとすることを憂いと思わないので、憂いが全く無い人なのだ」(『韓非子』)

●2015/02/23 15:26

「事実を確実に握らぬうちそれを説明をすることを避けようする慎重な態度はとても大切なことです。私はそのことを、滅多に話したことのない一人の婦人から学んだのです。数人の紳士が集まって、支那人の靴だろうと思われる物を手にとって、裏返し表返しして熱心に調べ、「一体これはどのように履くのか」「そもそも履けるものなのだろうか」と互いに論じ合っていたとき、この女性は慎ましやかに言ったのでした。「みなさま、でもこれはそもそも本当に靴なのでございましょうかしら? そのことを先に解釈しなければ駄目でございましょう!」、と」(『フランクリンの手紙』)

●2015/02/19 19:24

「吉田はよく外交の場にもユーモアを利用した。戦後、東南アジア諸国は一斉に日本から戦時補償を求めたが、インドネシアのスカルノ大統領を迎えた吉田はいちはやく大統領訪問の主目的を察知し、微笑しながら切り出した。「閣下のおいでを待っておりました。インドネシアはいつも台風を送ってくださるので、われわれは大被害を受けています。ぜひ補償をしていただきたいと前から御来日を心待ちにしていたのです」。そこで大笑いをしたので、さすがのスカルノも毒気を抜かれ、補償問題を持ち出せなかったそうである」(リチャード・ニクソン『指導者とは』)

●2015/01/17 01:47

「袋のネズミとなっている敵を撃ち取るには?」

「策を立てぬことです。実際当たってみて、その場で一番良い計を採りましょう」

(『孫臏兵法』)

●2015/01/16 14:19

「文章を大別して韻文と散文に分けると、多くの国にはまず初めに韻文があった。文字のない時代、語り部の人が記紀を語り継ぐのに、韻を踏み、一定のリズムに従って語れば誤り少なく語ることができたからである。(中略) そういうわけで、詩は各民族の母国語であると言われている。韻文必ずしも詩とは限らず、詩、歌、詞など全てを含む。 (中略) ドイツ語の詩は目で見たときの視覚的要素もむろんたいせつにされるけれども、何よりも音の効果が重んじられる」(小塩節『ドイツ語とドイツ人気質』)

●2015/01/16 14:01

「伝統的な評議会は通常七人からなる。まず頭目オーランスがおり、三柱の神と三柱の女神がそれに加わる。すなわち、農夫バーンター、牛飼いヴォーリアフ、狩人オデイラ、大地母神アーナールダ、羊の母アイリーサ、穀物の女神エスローラである。さらに雨の神ヘラー、戦いの神フマクト、嵐の雄牛ウロックス、商人ハースト、山猫インキンなどが含まれることもある。

また、首領のオーランスはさまざまな「息子なるもの」に補助されていることも珍しくない。すなわち、冒険者、戦士、良き声、轟くもの、など。これらもよくまとめて「雷鳴の兄弟」として評議会に加えられる」(グレッグ・スタッフォード『グローランサ年代記』)

●2014/12/29 12:40

「駿府で浄土と法華の論争が起こり、いよいよ対決に及ぼうとしていた。案じた君はまず法華の僧を召して問うた。「明日の宗論でお前が勝てば大変な名誉である。勝った場合負けた者をどうするか?」。法華の僧(日経上人)は答えた。「首は刎ね、その宗を根絶やしにすれば、今後このような騒擾の起こることは無いでしょう」。君は次に浄土宗の僧を召して同じ事を訊いた。浄土の僧(廓山上人)は何も答えず、君が返答を強要すると、「宗派の間で論争が起きるのは、それぞれの開祖を強く愛しているためです。負けたとしても咎めるに及びません。放っておいてよいでしょう」と言った。君の機嫌は悪くなった。「私は切実に問うておるのだ。お前は本心を言わないのか」。僧は困り「ならば、負けた側は宗派の名誉を汚したという咎で袈裟を脱がせましょう」。これを聞いて君の機嫌が直った」(『東照宮御實紀附録』)

●2014/12/29 11:38

「日本を囲繞したさまざまの民族でも、死ねば途方もなく遠い遠い処へ旅立ってしまうという思想が、精粗幾通りもの形をもっておおよそは行き渡っている。ひとりこういう中においてこの島々にのみ、死んでも同じ国土を離れず、しかも故郷の山の高みから永く子孫の生業を見守り、その繁栄と勤勉とを顧念しているものと考え出したことは、いつの世の文化の所産であるかは知らず、限りもなくなつかしいことである」(柳田國男『魂の行くえ』)

●2014/12/29 10:31

「セプールベダは、生け贄などの不正な死から人々を守ること、圧政から弱者を解放することの点から、エルナン・コルテスのアステカ征服を正当化した。(中略) 2つの悪が存在する場合、最小悪は許容されねばならないとラス・カサスは反論した。すなわち、(1).戦争では救われる弱者より多い無辜の人々が犠牲になる (2).戦争では無実な人と罪人の区別が困難である (3).インディオが犯している生贄の罪は「弁解しうる不知」によるもので、人間によって裁かれるものではない」(染田秀藤・他『もうひとつのスペイン史~中近世の国家と社会』)

●2014/12/10 00:05

「徳川人はみんな小さいのだ。何しろ、権現様に敵うものがありゃしない。天下の経綸などということはみんな権現様ひとりでするのさ。他に何も相談する必要がない。それでごく正直な手堅い人ばかりを用いたものだ。本多佐渡だけが僅かに多少相談に預かったようであるが、あれはサギ師だから、ほんの僅か事を言うただけさ。よく歴史を御覧な。誰が家康に意見を言ったものがあるエ。あらしまい。信長などは、それと違って才子を用いた。それで末路がアアさ。権現様などは才子は要りはしない。何でも自分一人で考えるよ」(『海舟座談』)

●2014/12/09 21:28

「ダンセイニ卿の視点はあらゆる時代の文学において最も宇宙的と呼べるものである。この著者は劇的効果や個々の言葉や細部の意味に対してポウのように感受性が鋭く、ジェイムズ王の欽定訳聖書の散文に基づく単純な叙情詩風の文体によって修辞的にはポウをしのぐ。(中略)、完璧な調和や均質性を犠牲にすることなく東洋の色彩・ヘレニズムの様式・チュートンの憂鬱・ケルトの沈思が豪華に混じり合った、混成され折衷された幻想的な流れを生み出しているのである」(H.P.ラヴクラフト『文学における超自然の恐怖』)

●2014/11/30 19:08

「王は一人で密かに政策を策定すべきである、とバーラドゥヴァージャは言う。というのは王の顧問にはさらなる顧問がおり、さらにそれにもさらなる顧問がいる。これら一連の顧問たちが機密の漏洩の危機となるから。秘密の漏洩が一番損うものとは王の安寧と官吏の権限、すなわち政府機能である。それゆえ、政府の者は王の意図をいかなる場合も知るべきでは無い。補佐官達は王の計画が始まったとき、あるいは完遂したときに国王の企図を全て知るべきだ。

一人では政策は決定できない、とヴァーシャーラクシャは言う。国王の活動は直接知と間接知と推論にもとづく。あらゆる可能性や未だ知られざる要因の検討などは、補佐官の助けなくしてありえない。王はいかなる人をも軽蔑せず、全ての人の意見を広く聞くようにせよ。たとえ子供の意見であろうとも、一番理にかなった説を採用せよ」

「とりわけ厳しい難事に直面したとき、気の合う二人だけで話し合っていても結論に達しない事が多い。また、唯一の右腕というものはやがて勝手気ままに振る舞うようになることも多い。

王が二人の顧問を定めて共に協議する場合、その二人が結託すれば王は圧倒されるし、また二人が争えば王国の滅亡の原因となる。

勢力の拮抗した3人か4人の合議制になるとこの危険性は限りなく小さくなる。しかしもしそれが起こったとしたら、もはや王国は危険の段階を越えている。

人が5人以上集まると、逆に物事の決定に支障が出るし、機密の保持も極めて困難になる」(カウティリヤ『実利論(アルタシャーストラ)』)

●2014/11/17 23:52

「臨時閣議の席上、私は極秘の電報を報告し「これで満州が戦禍を蒙る心配はなくなった」と述べた。すると敵であった高橋農商務大臣は卓を隔てて私の真向かいにいたが、わざわざ卓を一巡りして私の所へ来た。そして両手で私の手を握りしめて「よかったよかった、君が頑張ってくれたので日本は救われた。もし我々が主張したように張作霖を日本を援助していたら、大変な事になって列国にも顔向けが出来ず、我々は進退に窮せざるを得なかっただろう。これで日本の利権は保全され、日本の信用は維持せられる。こんな愉快なことはない」。高橋是清という人はこんな人であった。先刻までは憂国の一念で私と激論を闘わしていた人なのだ。それが時局の好転を聞いて自分の立場とか面目に拘泥せず、かえって自分の主張が行われなかったことを喜ぶという」(幣原喜重郎『外交五十年』)

●2014/11/17 21:45

「ユーモアは嫌われるのに慣れてしまい、どんなこともかゆくなくなってしまった。ユーモアは自分自身すらも、ユーモアで扱う事がある。ユーモアは不滅だ」

合唱「不滅だ!」

独唱「ユーモアは賢い!」

合唱「賢い!」

独唱「そしてすばしこい!」

合唱「そしてすばしこい! どんな物、どんな人の中も抜けていく!」

独唱と合唱「だから、ユーモアに栄光あれ! ユーモアは勇気ある人間だ!」

※「ユーモア」とはイソップやナスレッディン・ホジャやきっちょむさんや果心居士のことです。

(イェフゲーニ・エフトシェンコ『バービ・ヤール』)

●2014/11/16 01:30

「古代エジプト人が星空に不変なものを求めていたのに対してメソポタミア人は天空上で変化するものに注意を払っていました。天空上での変化とは、日食や月食、掩蔽や彗星の出現、さらには天空で複雑に運行していく惑星の動きなどに重大な関心を持ち、古くから詳細な記録を残していました。古代メソポタミアでは天空は神々の司る世界であり、天空の変化と地上での人間界の動きは相関があると信じられていたのです。そして天空上の変化は地上の社会と動きとともに記されました。 (中略) 古代エジプトでは不変を重要視したので皆既日食の記録さえ残っていません」(近藤二郎『星座神話の起源 古代メソポタミアの星座』)

●2014/11/15 23:03

「曹操の『新書』では「われらと敵の戦力差が2対1なら、兵を2つに分け、片方を“正兵(正面攻撃軍)”とし、片方を“奇兵(遊撃軍)”となせ。もし5倍の兵力差があるのなら、5分の3を正兵、2を奇兵とするように」と述べています。でも曹公以前に孫武が言っています。「戦さはすべて奇・正によって決まる。だが奇正の変化は極める事はできぬ。奇と正が互いに絡み合う様子はまるで転変が円を描いているが如しなのだ。何人にもそのしくみを極める事は出来ぬ」と述べています。私は孫武の方を真実だと思います」(『李衛公問対』)

●2014/11/15 03:01

今日の尊良親王「建武二年内裏千首哥の中に、九月盡を

「さりともと 猶やしたはむ けふにのみ かぎらぬ秋の わかりなりせば」

(大意)そうは言ってもますます彼が恋しくなっちゃいますよ、こんな気持ち今日だけじゃないですよ、だって彼と別れたのは秋だったんだもん」 (※秋は特別な季節)

・・・尊良親王の歌って非常に多いんですが、その大部分が「建武二年内裏千首哥」での作品なんですね。この歌会は、父の後醍醐天皇の治世の絶頂期に2回に分けて開かれたものですが、その一ノ宮である尊良親王はひたすら、弟の大塔宮護良親王を慕った歌ばかり詠んでいる。(実はその1ヶ月前に足利直義によって弟が殺害されているからです。) この歌会に弟の宗良親王は参加していなかったみたいです。

●2014/11/15 02:18

「「新聞には面白い事は何も載っていないのかい、ワトスン君」と彼は言った。もちろん彼の言う「おもしろいこと」とは犯罪絡みのことに限定されるのは私はよく承知していた。確かに最近革命や戦争が起こりそうだとか政権交代が迫っているなどというニュースはたくさんあったのだが、こうした話題は全くわが友の眼中には無いのだった。私の見たところ、犯罪に関するものはありふれたつまらぬ事件しか無かった。ため息をついて、ホームズはまたせかせかと部屋の中を歩き始めた。「ロンドンの犯罪者ときたらまったく退屈な連中ばかりに成り下がってしまったね」とホームズはぼやいた。(『ブルース-パーティントン設計書』)

●2014/11/15 00:31

「(伊邪那美の命は)火を産んで保登を焼いてしまい、病床につきました。身体は灼熱し苦しみ悶えて吐いた物の中から金山毘古と金山毘売が産まれました。伊邪那美の女神は言いました。「愛しい人は私に会いたいと言うが、私は今の姿を見られたくは無い。彼は上津国(現世)を治めるが良い。私は下津国(地界)を治べることとしよう」。でも黄泉平坂まで歩いて来たとき「私は夫の知ろしめす上津国に荒ぶる息子(=カグツチのこと)を置いてきてしまった」と思いました。彼女は再び道を戻って、更に子供を産みました。伊邪那美が屎から産んだ神は埴夜須毘古と埴輪夜須毘売、これは土の神です。次いで尿から産んだ神は弥都波能売、これは水の神です。また天吉葛(あまのよさづら)と川菜(かわな)も産みました」

「私の荒ぶる子(火のカグツチ)が暴れたら、水の神は瓠(ひさご)、土の神は川菜をもって鎮めなさいよ」と母はこまごまと子たちに教え諭しました。その荒ぶる息子の火産霊神(亦の名は火之迦具土)は埴山毘売と見合いをして稚産霊(ワクムスビ)を産みました。更にその子が豊宇気毘売(トヨウケビメ)なのです。結局、伊邪那美の命は火産霊(ホムスビ)を産んだ事が原因となって亡くなりました」(平田篤胤『霊の真柱』)

●2014/11/14 03:33

「アレクサンドロス大王の事を批判する人は、批判に値すべきことだけを取り上げて言挙げすべきではない。大王の全ての業績を列挙し、その上で、己自身がどんな人間なのか、自分がどの程度の運を手にしているのかをとくと考量してかかる必要がある。あなたは文句なしに両世界に君臨する王者となり、至るところにその盛名を轟かせた、人間として最高の幸運に恵まれた人物の人間性を批判することなどできるのか」(アッリアノス『アレクサンドロス大王東征記』)

●2014/11/14 03:05

「シルフィウムは焼いた肉にかけるソースなどに入れられたが、とくに彼らのお気に入りであるこってり味の肉料理、ことに胃袋や乳腺、雌豚の子宮などの料理に愛用された。「ワインをすすりながら」と古代のグルメ詩人アルケストラトスは書いている。「クミンときつい酢とシルフィウムでマリネにした胃袋か茹でた子宮、あるいは旬の鳥の柔らかい内臓などのちょっとした美味な料理を供しよう」。だがこの詩人もシルフィウムを魚料理に使う事には難色を示した。「新鮮な魚を調理するとき、シラクサ人やイタリアに住むギリシャ人を近づけてはならない。連中は何にでもチーズを乗せ、水っぽい酢と酢漬けのシルフィウムをかけて台無しにしてしまう」(アンドリュー・ドルビー『スパイスの人類史』~シルフィウム、絶滅したスパイス)」

●2014/11/13 19:43

「第十条、座の場での論争の果てであっても、あるいは酔ったはずみであっても、不慮に相手を殺してしまった者は死刑か流罪とし、所帯は没収される。ただしその父や子は事件に無関係であるならば罪に問われるべきではない。

故意の刃傷についてもこれに準ずる。

ただし、子や孫が、父祖の誰かのかたき討ちと称して殺人を犯した場合はその限りではない。その犯罪は、父や祖父に仮に知らされずに行われたものであったとしても、その父や祖父の怒りのためにおこなわれたものだからである」(『御成敗式目』)

●2014/11/13 19:13

「六つめ、悪をこらしめ善を広めることは古来からの良いならわしです。人の善は埋もれさせるべきではなく、悪は見たら必ず退治するべきことです。へつらいやあざむきは国家を覆すための道具で、人民を絶つ鋭い剣となります。上司に部下のあやまちを告げ口し、他方で部下にはさかんに上司の過失をそしる者は、君に忠なく、民に仁なき人とみなされます。これは国土の大乱の元となります」(聖徳太子『十七条の憲法』)

●2014/11/13 18:42

「鬼が兇悪な威嚇の表情を持ち始めるのは仏教の影響によるものと思われるが、「鬼門(艮=うしとら)に居座するゆえ」という語呂合わせ的俗説も捨てがたい。(中略) この「うしとら」の方向を、牛と虎の要素より造形されていく鬼の塑像の原因に当てた俗説は、多分に結果論的ではあるが、おそらく貴重この上ない虎皮の美への瞠目と、それをまとう者が持つであろう圧倒的な力への空想がなさしめたものとしておもしろく思われる」(馬場あき子『鬼の研究』)

●2014/11/13 04:11

「城壁と堡塁はわたしがかつてキリスト教国で見たことがないほどいとも白く明るく輝いていました。というのは彼らは石灰に砂を混ぜず、わざわざその用途専用に作られた真白な紙とだけ混ぜるからであります。すべての家屋と堡塁は、それまで私が見たうち最も美しく快い瓦で掩われ、瓦は黒色で指二本の厚さがあり、一度葺けば4、5百年は保ちます。都市とも呼びうるような城の街路を進むと、地上の楽園に踏み行ったかと思うほどいとも清らかで白く、道路と家屋はまさに今日できあがったのかという印象を受けるほどでした。私はその宮殿(多聞山城=松永霜台久秀の居城)を見物するために中に入りましたが、そのただ一部だけを記すだけでも多くの時間を要するのは確かでしょう。それほどこの建築物は完璧でした」(ルイス・フロイス『日本史』)

●2014/11/13 03:45

「およそ政は拠るところに立ち、禍いは安んずる所に生じる。わが国の場合、拠るところとは海、安んずるところとは外患である。頼みにすべき物が頼りにならないのならば、安んずべきものも安んずることはできない。無根拠に安堵したふりをして太平を唱えていてはならない」(渡辺崋山『慎機論』)

●2014/11/13 03:41

「西洋諸国の土地を考えてみると、北極から70度から始まって45度の地点で終わる。55度以下のところが最も多い。これをわが国と比較すれば奥蝦夷あたりであり、人は多くなく、土地も広くない。耕しても食うには足りない。織物も着るには足りない。だから肉を食い、皮を被り、必死に働き、寒さを畏れない。やがて北から南に向かって移るようになり、ついに中から英傑の君主が出て、今の隆盛に至った。つまり西洋の繁栄のみなもとは、土地の豊かさでも人口の多さでもないのである。それはただ勤勉か怠惰かによった」(渡辺崋山『慎機論』)

●2014/11/13 00:12

「私(アルメイダ)もその日、地位の高い熱心な2人のキリシタンに会うためある城に赴きました。彼らは大いなる喜びと愛情を持って私たちを迎え入れてくれました。私たちは2時間にわたって彼らがデウスに対する義務について語らいました。彼らは日本の習慣に従って用意された飲食物で大いにもてなしてくれました。辞そうとするとその主人は、もし差し支えなければ、日本中で最良で最美の城である多聞山城という城をお目に掛けたい、と言いました。それは彼らが仕える弾正殿(松永久秀)の居城でした。 (中略) 弾正ははなはだ巧妙・裕福・老獪な人物で、公方様や三好殿も彼が欲する事以外はなしえません。しかも彼はデウスの教えの大いなる敵なのです」(ルイス・フロイス『日本史』・・・この流れでアルメイダは本当に多聞山見物に行ってしまう)

●2014/11/12 14:09

「物事は自然に倣うのが最もよい。自然はあらゆる場面で最善に働くからである。自然の中ではすべての統治を一者が司る。たとえば身体の諸部分は心臓が全て動かすように。霊魂の諸部分を理性が主として支配するように。蜂に単一の王が存在し、全宇宙に万物の創造主にして支配者である唯一の神が存在するように。したがって、人間の集団の場合も一人の人間によって統治されるのが最善である。このことはまた経験に照らしても明白である。というのは、一人の人間によって統治されていない領国あるいは都市は、分裂に悩まされ平和を知らずに混乱するのが常だからである」(トマス・アクィナス『君主の統治について』)

●2014/11/12 07:41

「てめえ、○○してやるぞ」といって恐喝した場合、言っただけで何もしなかった場合には、それを実際にした場合の罰金の半分を課す。仮に彼に責任能力が無かった場合や、または怒り・酩酊・精神錯乱が明らかに認められた場合には一律に12パナの罰金が科されるべきである。彼が被害者に対して明確な敵意を持ち、また実際に被害を与えられる能力があるのならば、裁判の場において被害者の今後の終生の安全を誓わねばならない。出身国や出身地を侮辱したなら最低限の、身分(カースト)や職業(サンガ)を侮辱したならそれなりの、神や聖地(チャイティヤ)を侮辱したなら最高の額の罰金を課す。(カウティリヤ『実利論』、紀元前4世紀)

●2014/11/12 02:38

「舎利弗(サーリプッタ)さん、かの国には実に不思議な鳥々が棲んでいます。白鵠、孔雀、鸚鵡、舎利、迦陵頻伽、供命の鳥などです。鳥たちは、毎日昼夜の6時にそろってまことに和やかで雅な声を奏でます。その声は五根五力七菩提分八聖道分の法を語ります。その国に住んでいる人はこの鳥の声を聴いて、仏を思い、法を慕い、僧を尊ぶのです。舎利弗さん、これらの鳥は人の罪を戒めるためにそんなことをしていると思ってはいけませんよ。なぜならその国(極楽浄土)にはそもそも三悪(地獄・餓鬼・畜生)の趣味が無いからです。それらの悪はその名すらありません。このもろもろの鳥たちは、阿弥陀様が音でもって世界をきれいにしようと思って仏自らが変化した仏の化身なのです」(『阿弥陀経』)

●2014/11/10 05:37

「サヨリの下顎は小魚の時から長いのではない。生まれて間もない頃の下顎はほとんど普通の魚のようなのだが、成長とともにだんだんと長くなり、体長5㎝程で最も長くなり、以後それが幾分短くなって落ち着くのだそうである。(サヨリは40㎝ほどになる魚)。 (中略) ダツの稚魚も4㎝ぐらいまで下顎が長くサヨリの稚魚にそっくりだが、ダツはやがて上顎も成長し同じ長さになる。 (中略) サヨリは水槽で飼育するには難しい魚である。下顎が伸び始めると、下顎を水槽壁に突き当て、変に下顎の曲がったみっともないサヨリになってしまうという。 (中略) 槍のように突き出たカジキの上顎は餌を突き刺して食べるのに役立つし、上顎・下顎ともに長いダツの口は、食物を挟むのに有効に働く。ところがサヨリのこの長い下顎は、なんらの役もしないそうである」(末広恭雄『魚の博物事典』)

●2014/11/09 20:43

「ミジンコが新しい外骨格を作るのに必要なエネルギーはどの程度かを調べた論文があります。それによると、体長2㎜のミジンコが一回の脱皮によって捨てたエネルギーは卵2個分の生産量に匹敵し、体長4㎜のミジンコの場合は17個の卵の生産量に相当する、とのことです。これはミジンコにとってもとても大きな負担だと考えられます。ところが、脱皮をする事がミジンコにも大きな恩恵を与えている面もあります。脱皮をすることで、殻の形(体型)を短時間で変える(尖る)ことができるということです」(花里孝幸『ミジンコが教えてくれること』)

●2014/11/09 12:16

「トロウルの社会は女系制で構成されている。 (中略) トロウルの男性は横暴な妻のせいで(妻の目の届かないところで)乱暴になったり逆に哀れな臆病者になったりすることがある。かかあ天下で、配偶者に恐怖で支配されているトロウルは確かに多いのである。もっとも妻と穏やかに愛し合っている者はもっと多いのだが。妻はねぐらを支配するが、男が家の中で奴隷だというわけではない。家の中でも男は自分の思うように行動している。ただ、何かを「しとくれ」「しないどくれ」と言われたときに妻の言葉に従うだけである。トロウル社会では常に女は男の上位にあるが、ルーン王レベルの男性は入信者レベルの女性よりは上位である」(グレッグ・スタッフォード/サンディ・ピーターセン『トロウル・パック』~「ウズの書」)

●2014/11/09 11:49

「勇敢な軍隊は、勇敢な兵士がそこにいるからそうなるのではなく、規律があってよく守られるからそうなるのだ。というのも、仮にわたしが第一列隊の一員であるとして、わたしが突破されたら何処に退却し誰があとを引き継ぐかが分かっていれば、常にわたしは勇気を振り絞って戦うだろうし、すぐ後ろの援護兵はわたしを見てくれているわけだ。もし私が第二列隊にいて、第一列隊が押されて退却してきても、怯えはしないだろう。それもわたしの予測の範囲内であり、わが主人に勝利をもたらすのは自分であろうと望みもするから」(ニッコロ・マキャベッリ『戦争の技術』)

●2014/11/09 00:12

「明治以降の日本の食物はほぼ三つの著しい傾向を示していることは争えない。その一つは温かい物が多くなったこと、二つには柔らかいものの好まるるようになったこと、その三にはすなわち何人も心づくように、概して食う物の甘くなってきたことである。 (中略) 昔も飲食の温かいというのは馳走であった。神や仏への供物の中でも何か一色だけは湯気の立つものを供えようとしたのだが、儀式手続に時間がかかるために、晴の食物はどうしてもこれを冷やしがちであった。温い物を勧めるという事は料理人の工夫であり亭主の心入れのしるしでもあったはずだが、昔はかえって尊敬する賓客の前にはその誠意は表しにくかった。その理由は至って単純で、つまり昔の我々は皆が一緒に飲食するということを、温かい食事よりもなお重んじたのである」(柳田國男『明治大正史 世相篇』)