![]()

9月の20日と21日もまた伊豆に行ったのです。

今回の目的もまた大仁と韮山の図書館に行って『吉佐美古記録』を捜すことだったのですが(←やっぱり見つからなかった)、代わりに韮山の図書館で『房総の頼朝伝説』(冬花社、2013年)なる本を見つけてしまいました。おおおおお、私はこの本を8年前に欲しかった!

(良く通っていた伊豆長岡町の図書館は老朽化が理由で平成28年の4月に閉鎖してしまったそうです。伊豆の国市に3つあった図書館はそれぞれ蔵書が違ってどれもに行くことが貴重だったのに。私は伊豆長岡の図書館で故・中野貢氏に『源頼政・菖蒲御前伝説とその回廊』を(直接には会わずに)譲って貰ったのでした)

家に帰ってAmazonで検索してみたら、あっさり買えてしまいました!(今日届いた)

![]()

『房総の頼朝伝説』 笹生浩樹・著、1300円(税別)。

個人的になぜか房総半島はVガンダムのイメージがあるので、1/300のVガンの人形と並べて撮ってみました。このVガンは昨日買ったのです。ガムが入ってて食玩扱い(500円)なので(バンダイ製なのに)住吉町のマックスバリュで(笑)。さすが500円なのでVガンダムはクォリティがそれなりなんですが(ヴィクトリーはこんな色では無い!)、ガンイージはめちゃくちゃかっこいいです。500円でこんなのが買えるなんて日本て何てスバらしい!

わたくし、頼朝伝説を求めて

2009年に房総半島を旅したことがあるんですが、あの時かなり調べ込んでから(←それはどうだったかな)房総に行った記憶があるんですけど、あの頃は調べてもこんなに情報量は無かった。(それでも全部廻りきれなかったのに・・・) この本を片手にまた房総半島に頼朝巡りに行きたいですねえ。半島って素敵ですねえ。

確かあのとき、「伊豆半島の頼朝伝説は20年間かけての伝説の蓄積だから、変な伝説やらささやかな伝説やらがてんこ盛りだけど、房総半島の頼朝はたった半月で広い半島を駆け抜けたから、“駆け抜けた爆走伝説”が主である」と書いた記憶があるのですけど、この本を読んでみるとけっして左右(そう)ではありませんね。ああまた房総に行きたいぬ。・・・ていうか、私は8年前にこの記事を完結させてないのですね。仁右衛門島の奥のお宅で土肥氏に関する面白いお話を訊いたりしましたのに。あぁまた新たに頼朝様の記事を書きたい。

せっかくなので、google地図で『房総の頼朝伝説の地図』も作ってみたいと思いました。

★

そうか、まかだなあ★ ・・・まだ10年前に自分が行った場所のみですけどね。

10年計画で充実させます。

ついでに、10年前に作っていた『伊豆の頼朝伝説』の地図。

私は最初これをBingの地図で作っていたのですが、Bingがどんどんどんどん不便になっていったので、諦めて地図製作をgoogleに移した苦い経験がある。で、10年ぶりに改めてBing版を見てみましたら、極めて魅力的な見た目に戻っているじゃありませんか! (なんと、ピンの隣りに項目名が表示されているのです。これはgoogle地図より機能的に優れている点です) でもしかし、他のいくつかの機能がgoogleより劣っている。(ピンの形が選べない点とか、写真が表示できない点だとか、リンクを貼れない点だとか)。10年前のBing地図は写真はいくつでも表示できたし、大きな写真は拡大できたし、文中にタグを多用すらできたんですよ!

自分的に言えば、10年前に本を沢山読んで調べたことは、今ではほとんど忘れてしまっているので、この手の情報が蓄積されているページは非常に便利でありがたい。ほんとうにしょうがないので(自分のために)『伊豆の頼朝伝説の地図』も改めて作り直すことにしました。

★(bing版)

『伊豆の頼朝伝説』 ・・・(※表示されない、、、)

★(google版)

『伊豆の頼朝伝説』 (今のところまだ少し)

おそらくすべての記事は書き下ろしになるだろう。

・・・私はこの手の物を作成しても完成させたことがないし、「いいかげんにしろ!」「もっと他にすることがあるだろ!」と思わなくも無いのですが、でも、どこかへ行く度にその都度その都度本を読んで調べ直すのも大変なので、こういう風にメモしておける場所は(自分的には)大切なのです。

10年前のBing版とこれから充実させる予定のgoogle版を見比べると、たぶんかなり食い違っているだろうと思いますが、これは10年前の私と現在の私の蓄積された情報量の差です。この10年間で私は伊豆の源頼朝公についてかなり詳しくなってるという錯覚がありますが、それでもまだ行ったことの無い場所や見つけてない場所があるし、知らないことも随分ある。すべてはまたこれからの10年計画です。(そろそろまた私は伊豆に再び引っ越す計画を本格的に検討していますよ!)

![]()

さて、ついでなので6月~8月までに行った下田旅行のことは一旦置いて、9月の大仁旅行のことを先に書いてしまいたいと思います。(こっちの方が簡単に終わりそうだから)

ここのところ、10時ぐらいに気賀を出て、新東名の浜松サービスエリアのスマートインターから高速に入って、2時間くらいかけて昼頃に伊豆に着くのが定番になっています。そうすると着く頃に程よい具合に小腹が空いているから。・・・しかしこの日は早くに空腹に目覚めてしまい、森のサービスエリアでそばを食べた。

![]()

つけとろミニかき揚げ丼、980円(税込)

とろろ(じねんじょ)にそばを浸けるとこんなにうまくなるとは知らなんだ!

そこから飛ばしに飛ばして伊豆に着き、まず目指すは韮山の図書館。

![]()

韮山時代劇場。この巨大建築物の一棟に韮山図書館がある。

ところが着いてみますと、入り口には「本日休館日」の張り紙が。

なんでや、今日は水曜日じゃぞ。定休日は月曜日でしょ?(・・・なんでも伊豆の国市では休館日をずらすために、大仁の図書館の定休日は月曜日、韮山の図書館の定休日を水曜日にしているらしいのでした)。私はこんなのばっかり。こんなに本好きなのに図書館とはとても相性が悪いのです。

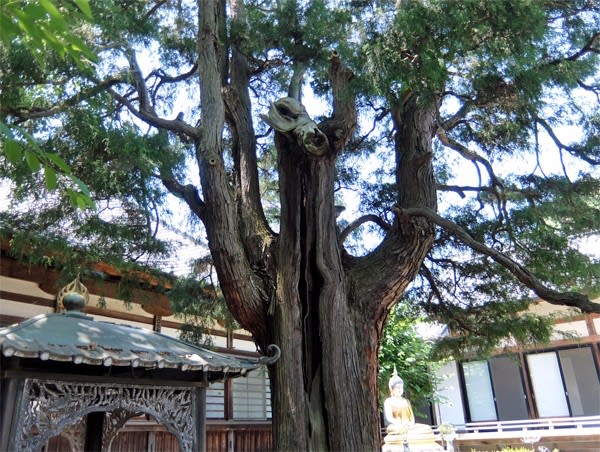

失意のまま向かったのは、韮山町と函南町の境の奈古谷地区にある天長山国清寺。

![]()

このお寺も来るのは10年ぶりぐらいですね。懐かしいですね。

この巨寺は室町時代には「関東十刹」のひとつだったこともあるほどのお寺なのですけど、現在は無住。隣接する高岩院(国清寺の塔頭)の人が主に手入れをしていると思われるんですが、その高岩院の方も入り口に「山門不幸」の札がかかげられていて、悲しくなってしまいました。

![]()

国清寺もなかなかよく分からないお寺です。

「太平記好き」なわたくしの個人的な「歴史的最注目人物」に「畠山国清」という暴力的で魅力的な人物がいて、その人が最末期に伊豆で作った巨寺に自分の名に因んで国清寺と名付けたいう伝説があって、だからわたくしはこのお寺には格別な愛着があるのですけど(さらに、このお寺には“伝説王国”伊豆を代表する“全国的に有名な”“天狗伝説”もある)、でもそういえばわたくし

「畠山国清の記事」を完成させていませんでしたね。(そのうち書きます! ←うそつけ)

国清寺の最大の見所は「畠山国清」と「上杉憲顕」のふたりの墓石があることです。

でもしかし、この墓のことを考えてみるとよく分からなくなる。まず、上のような石碑があって訪れ人を墓所へと導くのですが、こんな立派な案内石があるのに、どれが国清の墓でどれが憲顕の墓なのかよく分かんない。一般に、「開基塔」と書いてあるものが上杉憲顕のもので「開山塔」というのが畠山国清だと説明している人もありますが、(つまり上の石碑は分岐点を示している?)、そんなはずないだろ。一般に「開基」というのはそのお寺を建てるにあたってお金を出したお金持ちで、「開山」というのはそういう土地の支配者にお金を出された徳の高い人を言うのであって、つまり開山者はお坊様だ。そりゃ畠山国清も出家して道誓入道であったけれども、“開山”と讃えられるはずもない俗的出家者だ。

![]()

「開山塔」。(開基塔とは少し離れた場所にあります)

![]()

「開基塔」。

![]()

「上杉憲顯公顕彰碑」ですって。

「南北朝武将上杉憲顯は、関東管領・上野・越後・伊豆守護などの要職を歴任し、晩年、伊豆に國清寺を建立。壮麗な寺院に修築、整備された國清寺は三代将軍足利義満の代に関東十刹の一寺に数えられたと伝えられる。

憲顯公は応安元年(1368)9月19日足利陣中に没し、此処國清寺の森に眠る。因みに鎌倉九代記に卒去後の上杉憲顯公葬送の記録があると郷土史家木下喜衛氏は講ず。上杉憲顯公世を去りて630年、その功を称え徳を偲びて碑を刻み後世に残す 平成19年9月19日 國清寺護寺会 撰」

・・・なんと、ちょうど訪れた今日(9月20日)は初代関東管領殿の命日の翌日でしたのね。なむなむ。

(畠山国清の方はいつどこで死んだのかよく分かっていないので、“命日”がありません)

★現地案内板より

「天長山国清萬年禅寺 臨済宗円覚寺派」

「本尊 観世音菩薩

創立 康安2年春(1362)

開基 畠山国清(天猷道誓大禅定門) 足利管領の執事

再開基 應安元年(1368)上杉憲顕(桂山道昌大禅定門) 大いに修築巨刹となす。本堂正面にあります)」

十刹六位 往昔殿堂壮麗にして子院七十八宇を有しなり

足利三代将軍義満の時関東十利の一に加えらる。

天長山、国清萬年禅寺と号せらる。

旧朱印 弐拾石境内二千九百余坪(佛殿右側に徳川歴代将軍の位牌を祠ってある)

往昔末寺三百余ヵ寺塔頭七十八院あり。

延徳3年伊勢新九郎長氏御所を隠れし時より漸く衰退せり。其の後鎌倉円覚寺の付属となる。

子院現存するもの 高岩院 徳隣院 龍泉院 松月院である。

旧十境 一、十里松 二、愈好橋 三、【𩙿】【隹】の下に【又】峠、四、石橋 五、馬甕峰

六、寒山窟 七、石牛洞 八、苟薬渓 九、華頂峰 十、寶珠嶺

鎮守 毘沙門堂

寺を距ること十余町の山中にあり国清寺に属す。伝え云ふ 僧文覚比の地に流寓す

堂中に慈覚大師作の毘沙門尊天あり。

仁王門に運慶修飾の金剛像あり。辨才天、は佛殿左側に祠る。

(豆州志稿による)」

・・・全体的に変な文字遣いの案内板です。

伊勢新九郎は御所を隠したんじゃなくて陥したじゃろ。

でもよくよく見てみますと、「豆州志稿」の「稿」の字にわざわざ存在しない変な文字を作って入れている所を見ると、これはわざとやっている。

![]()

この一文字で「原稿」を現しているんでしょうかねえ。

「本堂正面にある)」のはなんなんだ!

困ったときは豆州志稿!

★『増訂豆州志稿』より。

「天長山國清寺 奈古谷村」

「(増)臨済宗圓覚覺寺派(相州鎌倉、圓覺寺末。本尊觀世音)

(豆)寺記に曰わく、康安元年に畠山國清(道誓入道)鎌倉から本州に遁げてきて、修善寺城に依った。翌春、この地に小さな寺を建てた。俗にこの寺は國清寺と呼ばれたという。應安元年、上杉憲顯(民部大輔)が大いに修築して巨刹となした。僧妙謙が始祖。即ち勅謚佛眞禅師である。((増)本朝高僧傳に曰わく、妙謙字は無礙、吏部侍郎藤憲顯國清寺を豆谷に建て、謙に請して開山の祖とした。應安2年7月13日に寂したと鎌倉大草子に記されている。國清寺は上杉憲房(兵庫頭)のために息子の憲顯が建てたという。(豆)空華集に曰わく、國清寺は昔律院で、髙尾の文覺上人の舊宅であったという。上杉憲顯が律宗から改めて禅宗とし、佛國禪師の弟子の無礙謙公を開山としたと。文中に文覺の舊宅であると書いてあるのは誤りである。文覺は寺から離れること十餘町の山中にある授福寺の廃址に寓居していた。(増)新編相模風土記に、鎌倉の國清寺は上杉憲顯の創立にして僧文覺の宅址なり、とある。空華集に書いてある文章はこれが元になっている。鎌倉志は空華集を引いて國清寺の上に伊豆の2文字を付けているが、これは誤りである。豆州の國清寺と鎌倉にあると書かれた國清寺が開山開基が全く同じであるのか、もう誰にも分からない)

(増)二世を存圓という。勅謚佛果禪師の師である。(鎌倉大草子は佛果禪師を第四世としている。) 三世は法一という。共に名僧であった。(豆)往昔は殿堂壮麗にして子院78宇を有していた。足利義満の時に關東十刹のひとつに加えられた。鎌倉大草子に勅を賜って國清萬年禪寺と號したとある。延徳3年伊勢長氏堀越御所を【陥】れし時、漸らく衰替し、その後、鎌倉の圓覺寺の附庸となった。子院で現存しているのは高巌院((増)本尊薬師を安置する。僧・龜州の創立。龜州は明徳4年に寂した)鳳林庵((増)本尊地蔵を安置する。僧・萬用の創立。萬用は大永元年に寂した。この2宇は境内にある)徳隣院松月院龍泉庵((増)この3宇は境外にある。以下に記す)要津庵((増)今は廃寺)等である。(廃絶された子院のうち今なお知られているのは、貞月院高月院六西堂座禅堂(これらは遺址がある)圓城寺(田子村に移す)如意庵(鎌倉に移す)白泉庵保春庵(この2庵は隠居所であった)等である)。總門の古額に記された天長山の三文字は明の周伯温が書いたものである。(佛果禪師は伯温に謝を示す詩を書いている。伯温の聲價は扶桑に重く、遠くにその風を慕いて大方を望む、鯨浪雲吹く三萬里、天長山上墨跡香る、と (増)この古額は現在は失われている) (増)また勅賜佛眞禪師の書いた6文字の扁額も蔵している。

(豆)寺領二十石、境内は七千六百歩に及び、寄進の朱印状もある。(増)昔は末寺が300余院あったというが、現在も58寺を有していて中本寺格である。

(増)證羊集に曰わく、關東副師・上杉天樹居士は若くして國清寺の無礙に室中に入り出家した、と。また、上杉大全居士は豆州の國清寺を遷して湘江佐谷に鼎建す、と。(天樹は上杉憲方、大全は上杉憲定の法名である。(豆)おそらく憲定の時にこの寺を鎌倉に遷したのであろう) 鎌倉大草子に、應永23年10月の上杉禪秀ら謀叛の條に、足利持氏は持ちこたえられずに逃げた。人々はその行方を知らなかったが、ただ伊豆奈古谷の國清寺におわすという噂が流れて、木部将監ら支持者が國清寺に集結した。敵も公は國清寺にあると思い込み、狩野介と伊豆奥の兵たちは走湯山の僧兵たちと謀って大勢で國清寺に押し寄せた。ところが寺の中にはご奉公の100人ぐらいしかおらず、敵は武士と大衆が入り混じって火をかけて激しく攻めたので、上杉憲基は夜陰に紛れて逃げた。将監ら21人は高櫓の上で自刃して死んだという。同書はまた、永享11年に上杉憲實(安房守)が伊豆名越の國清寺において子息2人と共に出家したという。また、國清寺の鎮守の祠は清瀧権現、文殊明神、來宮明神、杉﨑明神、祇園天王、藏王權現、鷲頭明神、四阿山權現等なり。また上杉氏は代々武藏の守護であるがゆえ同國府中六所明神をも寺内に勸請して社壇があるという。また北條盛衰記に曰わく、北條早雲は堀越御所を攻め落として威勢がますます盛んとなり近辺の武士は皆下知に従う。その後狩野介を攻めると狩野介は打ち負けて名越の國清寺に入り、ここで自害したという。(當寺の記録にある) (増)寺に畠山國清と上杉憲顯の墓がある。國清の法名は天猷道誓、憲顯の法名は天桂道昌という。(増)二千九百四十九坪官四」

・・・なるほど、豆州志稿がすでに変な文字を使っているんですね。(A-tokの中にも無い字)

![]()

これは「隠れる」の異字なんでしょうか。

さてさて、私なんかはこのお寺を「国清公のお寺」と思ってますから、畠山の気分を思いっきりあじわってみたいわけなんです。

ところが境域を歩き回ってみましても、国清を偲べる空気はほとんどない。そもそも、「畠山国清の墓」ってどれなんだ? そもそもあんな石碑が建っているのですから、上杉憲顕と畠山国清の墓は並んで立っている可能性も少しはある。でも、憲顕と国清ってとても仲が悪かったはずなのです。どちらも主君としては可愛らしい足利基氏に共に仕えていた仲ですから親しい同幕ではあったのですが、やがて畠山国清の専横に怒って国清の犯罪を挙げ連ね、基氏に国清追討令を出させたのは上杉憲顕なのです。墓が一緒にあるワケがないじゃありませんか。(←実は本当は仲が良かったのだったりして)

とすると、やっぱり「開山塔のあたりが怪しいのですが。

開山塔をよくよく見てみますと、変な形です。

![]()

なんでこんな形の変な岩を中央に据えているんだ?

右側にある「竹潤塔」と書かれている塔の方が高貴なお坊様の塔にふさわしいと思う。

とはいえ、当山の開山と目される“仏真禅師”無礙妙謙が畠山国清と並んで立っている謂われも無いのですからね。本当に何なのか。(“佛眞禪師”無礙妙謙は高僧だったので、本当のお墓は鎌倉の円覚寺内の如意庵にあります)。

畠山国清がここに小さな寺を建てたとして、その時の開山は誰だったのか。上杉憲顕がわざわざ「律宗を禅宗に改めた」と書いてある事から見て、国清は律宗だったのです。豆州志稿では文覚が住んでいたから律宗、みたいなことが書いてありますけど、文覚も律宗ではなくて純粋な真言宗でしたからなあ。一応、鎌倉時代は伊豆山が真言律宗の中心地の一つでありました。奈良時代に盛んであった律宗と、中世に生まれた真言律宗は少しだけ違うのだそうです。

左側の乱暴な形の“佐渡ヶ島型の”岩が畠山国清の塔の可能性はあるのかどうか。

ていうか、畠山国清がこの寺を建てたという伝説が本当なのか?

国清って名前がたまたま同じだっただけじゃないのか。

・・・と同じ事をふと思う人も当然いるみたいで。

★『日本傳説叢書<伊豆の巻> 伊豆の傳説』(大正7年)より。

「國淸寺(田方郡韮山村大字奈古谷)」

「俚俗に、たゞ奈古谷の國淸寺とのみ呼ばれる天長山國淸萬年禪寺(舊寺領30石)は、臨濟宗鎌倉瑞鹿山圓覺興聖禪寺の末寺で、中本山に過ぎないが、昔足利義満の時代には、關東十刹の一に數へられ、末寺78ヵ寺を有して、壯麗を極めたものであつたといふ。唐土佛鑑禪師の草創(「國淸寺寺記」には『勅謚佛眞無礙妙謙大和尚之が開祖なり。』と見えてゐる。)で、後花園院の勅額今なほ存すといふ。康安元年の建立にかゝり、大檀那上杉憲顯(「大日本風土記・伊豆」)といふ。本尊は、聖観世音菩薩、往昔、文覺上人の籠居した奈古屋寺の本尊であつたものだと言われてゐる。然るに、當寺の「寺記」といふものには、『康安元年、畠山國淸、鎌倉を遁れ出で、本州修善寺城を保する時、明年春、當所に一小寺を立つ、俗に呼で國淸寺といふ、應安元年、上杉民部大輔憲顯越後上野伊豆を領せし頃、國淸寺を營造して、大伽藍とし、勅賜佛眞無礙諱妙謙を、開山始祖とす、云云。』と見え、俚俗の民衆も、多くは、さう信じてをるようであるが、別に、開山・無礙(佛眞禪師)の略傳(當寺の釋迦堂に藏せるもの。)といふものには、『(前略)吏部侍郎藤憲顯(上杉)建國淸寺於豆州奈古谷、聘請謙爲開山始祖、民州瞻禮如商売賣歸市 云々。』と見えて、上杉憲顯の草創としてある。然し、此上杉憲顯草創説は、全く誤りで、或は、草創同様の大修築をば、同寺に施した事はあつたかも知れないが、彼は、決して、國淸寺の開山ではなかつた。それは憲顯卒(「鎌倉九代記」に豫れば、『貞治7年(應安元年)9月19日、野州足利の陣にて卒す。年63。』といふ事である。)後、『屍を、伊豆國淸寺に葬る。道號桂山法名道昌といふ。』と記してゐる。「鎌倉九代記」などの記事によつても推察することが出來るが、さうした事實と同時に、國淸寺は、又決して、畠山國淸の草創でもないやうに思はれる節がある。「大日本風土記・伊豆」に、『當時は、畠山道誓國淸といふ。左にあらず、國淸寺と言へるは、佛鑑禪師、唐土にて住寺あれし精舎を、國淸寺と號するを以てなりとす。』と言つてをるもの、その證左の如くに思はれる。それを、畠山國淸の事に附合したのは、國淸兄弟創立の瑞龍山吉祥寺(「鎌倉大草子」)が、隣村江間村(今なほ寺地を存すといふ。)にあつたからであつたもゝのやうに思われる。更に、「見聞抄」には、『貞治頃、京都将軍義詮公の時、上杉安房守憲顯法名道昌桂山と號す。關東官領職始め鎌倉山の内にあり。應安元年戊申菩提所豆州に國淸寺を建立、故に、國淸寺殿と云ふ。去より、上杉家官領職打續き、數代を經たり。』など見えるが、これらは、全く、應安元年に死んだ憲顯の菩提寺を、そのまゝ、建立としてしまつたもので、國淸寺は、飽くまで、上杉憲顯大檀那とせる、「大日本風土記」の説を眞とすべきであらう。

とにかく、さうした國淸寺が、上杉憲顯時代に、大修築を施され、堂塔伽藍の壯麗を極めたことは、事實のやうで、寺域には、天臺に模した十境(十里松、愈好橋、雙峯、石橋、馬鬣峯、寒山窟、石牛洞、芍藥溪、華頂峯、寶珠嶺。)がある、殿堂伽藍の仰ぐべきものの他に、寺境の支坊を始め、末寺の多くを有する一大禪刹であつて、鎌倉の騒亂毎に、避難所となるのが例であつた(應永23年10月、上杉禪秀の亂には、持氏は、上杉憲基と共に、此寺に落ち來り、禪秀方なる狩野介及び走湯山の大衆等の攻撃に堪へないで逃げ出した。又、永享の亂には、上杉憲實又此寺に來つて出家した(「鎌倉大草子」))が、北條早雲が堀越御所を滅して、威を振ふやうになつてから、次第次第に衰滅に赴き、殿堂伽藍大抵荒廢し、唯、狐狸の棲息に委してゐた。明治26年11月、官から、若干の金を賜ひ、特に名區保存の資に充てらるゝやうになつたが、全く當時の面影を傳へてゐるものは、然も、釋迦堂(大雄殿)ばかりであるといふことである。

寺内には、畠山國淸(國淸寺殿天猷道聖大禪定門)ならびに、上杉憲顯(國淸寺殿桂山道昌大禪定門)の位牌を安置してをり、寺後には、此兩人の墓墳といふものを存してゐる。右の大なるが國淸、左の小なるものが、憲顯の墳塋であると言はれてゐる。

土人は、その國淸の墓は、國淸墓と言はず、單に、六郎さんの墓と言つてゐる。隣村の北邊には、畠山六郎重保の營址があつたと言はれてゐるから、或は、それと、これとを混じて、俚俗にさう言ひ傳へてゐるのではあるまいか。

此畠山國淸(左京大夫)と言ふ者は、初め足利尊氏に属してをつたが、後、鎌倉基氏と心よからず、南朝に降つたけれども入れられず、轗軻民屋に卒したといふ。(「太平記」)

憲顯は兵庫頭憲房の子で、越後守護職に任じた。元和3年、關東官領となり、應安元年に卒した。(「鎌倉九代記」)」

・・・いやーー、やはり「本当に素晴らしい国清が建てた寺は、本当は伊豆には無かった」という勘ぐりは、本当にゲスに下衆な勘ぐりというものであって、民俗学的には、こういうシロウトさんな人の妄想よりは、本当は現地に伝承されている口誦の方を上位に置かなければなりませんよ。伊豆には貞子さんやカシマさんや華子さんは本当にいたのです。でも、右の大きな物が国清さんで左の小さな物が憲顕さんって、とれが右でどれが小さいんだ?

でも、

伊豆の国市的にも、国清寺を建てた国清さんはいないことになっているのが泣ける。

まー、シロウトさんとして憶測してみますに、本当に畠山国清がここに自分のお寺を建てたとしたら、禅宗で無いわけがありませんね。

それがもともと「律宗であった」と書いてあるところからみるに、鎌倉時代の中ごろに中国にいた仏鑑禅師(=無準師範 ←静岡の“茶祖”聖一国師円爾弁円の先生ですよ)と中国の天台山国清寺に因んだ「伊豆山国清寺」という小さなのがあって、最初は天台宗か臨済宗だったのが鎌倉後期に伊豆山の影響を受けて短期間「真言律宗」に改められ、それが南北朝になってここで大叛乱を企んだ元“鎌倉執事”畠山国清が「がははははは、俺と一緒の名前のお寺がここにあるなんて縁起がいいじゃねぇか、勝てる気がするぜ。よぉし、これからこの寺は俺の物だ。この戦争に勝ったら立派に建て替えてやるぜガハハハハハ(ただし負けたら焼くぜ)」みたいなことを言ったことがあって(それを誰かが聞いていて)、その国清が死んだ後に“伊豆守護”となった“関東管領”の上杉憲顕が、「あの糞憎いあんちくしょうと同じ名前の寺をこの俺様が菩提寺とするなんて最高にシャレが効いてるじゃねぇかグヮハハハハ(モンゴル人的な発想)」みたいな事を言ったことがあったのかも知れない、と江戸時代ぐらいの土地の人たちが考えたのかも知れない。

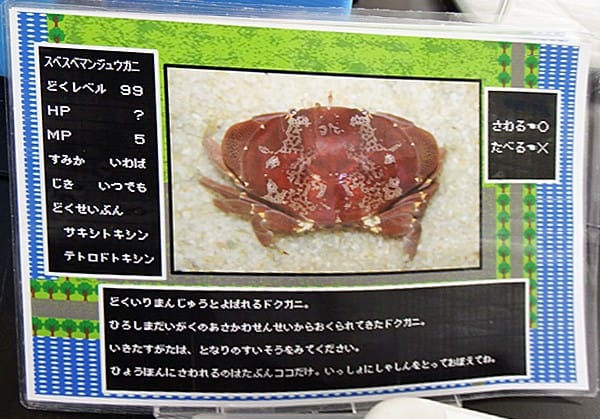

![]()

畠山“道誓入道”国清 (※イメージです)

(?~康安2年(1362)?)

畠山氏は足利一門だが、秩父平氏の英雄・畠山重忠の血をも受け継いだ一族。

(※“畠山重忠の乱”の後その未亡人(=北条政子の妹)を足利義兼の庶長子に再嫁させ「畠山」の遺績を継がせた)

国清ははじめ足利直義の側近であったが、観応の擾乱の最中(?)にいつのまにか尊氏方となり、和泉・紀伊の守護となった。鎌倉で直義を殺害したのは国清だという説がある。文和2年(1352年)に鎌倉公方・足利基氏の執事となる。伊豆守護・武蔵守護にも任じられ、延文3年(1358年)には南朝方の地方軍の重鎮・新田義興を“心霊”矢口の私で謀殺。延文4年に京都政府からの要請を受け、大軍の関東勢を率いて上洛、奈良へ攻め寄せるが、味方の武将(細川清氏・仁木義長ら)とことごとく喧嘩しまくって軍は分解、命からがら鎌倉へ逃げ帰った。

あんなに愛していた足利基氏から厳しい譴責を受けて“執事”を罷免され、伊豆へ逃げてそこで“大いなる叛乱”を謀るが大量の鎮圧軍を派遣され、あえなく壊滅。

どこでどう死んだのかよく分かっていない。

私的なイメージでは戦争と戦略と謀議がとても得意だが、そのおかげで周囲の人々に嫌われまくっていた黒い人、て感じです。高師直や佐々木道誉とは気が合ったと思います。

一緒に戦っていた国清の弟(義深)は必死に義詮に詫びを入れ、許されて京都で活躍し、その子孫は「三管領」のひとつとなりました。

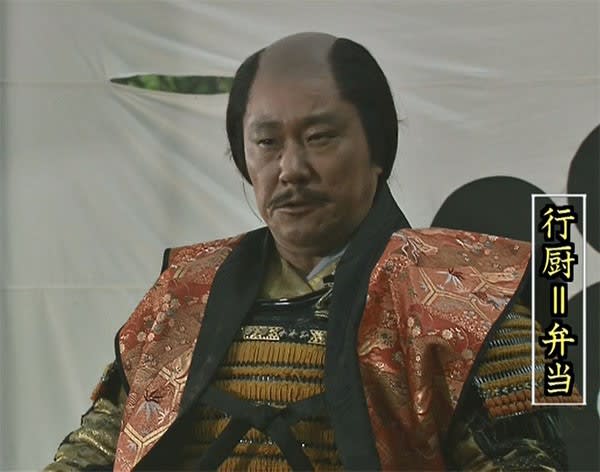

![]()

上杉“道昌入道”憲顕のイメージ(仮)

(徳治元年(1306)~応安元年(1368))

上杉氏は藤原北家勧修寺流。鎌倉時代には没落しかけていたが宗尊親王の関東下向の後を追って関東に赴き、宗尊親王の京都帰還には従わず、関東で足利氏と婚姻関係を築くことで勢力を得た。足利尊氏と直義の母である清子は上杉憲顕の父の妹で、憲顕は尊氏と直義の従兄弟に当たる。憲顕と直義は同い年。すでにこの頃上杉家はいくつかの家に分かれていたが、憲顕が生きていた間は仲が良かった。

尊氏・直義の忠実な左腕として一族を挙げて各地を転戦し、幼い足利義詮が鎌倉府に入ったときに一緒に鎌倉へ。観応の擾乱が始まると義詮は京都に召還され、代わりに幼齢の足利基氏がやってきて、憲顕は高師冬と共に基氏を補佐することとなるが憲顕は直義派だった。高師直が京か越前のどちらかで(義)弟の上杉重能を殺害したため、憲顕は鎌倉で高師冬と激しく対立するようになり、師冬は観応2年に敗死。それを聞いた尊氏が激怒して憲顕の上野・越後守護職を剥奪。畠山国清が策謀して憲顕は信濃へ追放された。(一時期、信濃の宗良親王軍にも加わったことがある)

しかし尊氏が死んで義詮の代になると畠山国清が失脚して伊豆に落ち、義詮は関東の叛乱勢力を一掃するために、小さい頃にとても世話になった憲顕(ずっと信濃にいた)を鎌倉の弟(基氏)の補佐とした。『太平記』には“伊豆鎮圧”の項に憲顕の名前が無いが、その後憲顕が「伊豆守護」「武蔵守護」「安房守護」に任じられた事から見て、指導的な役割を果たしたと思われる。

1368年に「老齢で」死んだとされるが、その時憲顕62才。伊豆に葬られた。

私的には「一族を一番に考えることが義」な人なイメージ。

・・・とはいえ、現在の伊豆じゃ憲顕公よりも「国清殿」のネームバリューの方が遙かに高いんですよなあ。

そういえばわたくし、韮山の反射炉で

「国清汁(こくしょうじる)」を食べたことがありましたっけ。あれ、今でもやってるんでしょうか。

さて、その後大仁の図書館へ行って(←やってた)、暗くなるまで本を読みまくります。

大仁の図書館は「伊豆の国中央図書館」って名前になってるんですって。韮山の図書館の方が大きいような気がしますのにね。

田京に住んでいた頃はアパートの部屋にエアコンが付いていなかったので、ここによく涼みに来ていたことを思い出します。・・・ってその頃の私は図書館があまり好きでは無かったので(そこにある全ての本が欲しくなるから)、図書館よりは文教堂やハンディ のペットセンターの方に良く来ていた気もしますね。

そして今日の宿。

なんといつも下界から見上げていた、歴史ある「大仁ホテル」です!

![]()

いやー、このホテル、大仁に住んでいる頃いつも見上げていたんですよ。

「絶対高そうなホテルですよな」ってずっと思ってた。

でも、知らなかったんですけど(知ってたような気もするけど)、大仁ホテルは2006年ぐらいに「伊東園グループ」の一員になっていました。

「伊東園」は伊豆全体に15ぐらいある、「超格安」(?)で悪名を馳せているグループです。

今も昔も貧乏人な私ですけど、申し訳ないですけど、伊豆に何度も来ても伊東園が選択肢に入ったことはありませんでした。だって、「安かろう悪かろうの典型例」ってみんなが言うから。

でもどういうわけか、この日だけは魔が差して「ここに泊まりたい」と思ってしまったのでした。

だって、ここに住んでいた頃、いつも見上げていたことを懐かしく思い出してしまったんですから。

一泊二食、食べ放題飲み放題付きで、¥8800(税別)!

・・・おっと、飲み放題は夜だけだそうですけど、まぁいいや。

(・・・つづきます)