![]()

少し前のWindows自動更新で、私のパソコンのATOKの学習辞書が自動に白紙にされてしまったみたいで、非常に困っています。

↑ この上の一文を書いてみただけで、実際に打ち出された文章は、

「須こし真エのWindows自動鴻新で、渡しのパソコンのATOKの岳シュうじしょがハ区師にされてしまったみたいで、否ジょうにコマッテイマス」

普通そうはならないでしょう!という感じで、これは絶対わざとやっている。

極一部の語句以外はすべてこんな調子。(←これもチョウ氏になるのです)

(だってWindowsとかアップデータとかの語句は普通に変換されるんですよ)

ほうじょうよしと機

と区がわいえや須

源の余李とも

機度うせんしがんだむ

ATOKってデフォルト状態で歴史上の人物の名前を全て一括変換できる優れモノなのですよ。その機能を悪意を持ってお釈迦様にされているようです。

事態は文字変換のお馬鹿化以前の問題で、文節のどこかの箇所で、一文字か二文字だけ選ばれて最も変な文字で変換するです。

「す」は須べて「須」になる。一文字目を漢字にしないことが多い。なんだこれ。「悲しい」とか「食べもの」とか「現在」とかいう普通の語句もスムーズに打ちこめないのです。

・・・私はこの記事に一体どれだけの時間をかけるでしょうか?

まあ、そんなことはどうでもよくて、

2ヶ月ぶりに連休をもらったので、またまた伊豆に行ってみました。大河ドラマ館を見に行くためです。

前回の直虎のときは家のすぐ近くに大河ドラマ館ができたので、行ってみたら「つまらねー」と思い、今回だって一日前まで「絶対行かないだろう」と思っていたのですが、いいじゃないか伊豆の国の一大イベントなのだもの。来年もまた浜松にできますからね。(たぶん行かないが)。驚いたのは、前回の浜松の直虎のときは入場料600円だったのに、伊豆の国の今回は400円だったこと。600円だと「高い」と腹が立ったが、400円だと笑って許せた。むしろ安いとまで感じました。まぁ、お祭りですからね。いいねいいね。

大河ドラマ館のことは後で詳しく書きます。

![]()

今回、まず行きましたのは沼津港の深海魚水族館。

ここに来るのも5年ぶりぐらいじゃないかしら。館の外館がすごい見た目になっています。

![]()

入って入口のところにデ~ンといましたのがアブラボウズ。でかい。

美味しいけどたくさん食べてはいけない魚。

前回ここにはシャケビクニンの大群がいたんでしたっけ。いや、シャケは別の場所で、ここはダイオウグソクムシの定位置だったかな。(もう忘れています)。鮭も具足も今日はいませんでした。「アブラボウズ、初めて見たな」と思ったんですけど、解説板を見ますとこの個体は2018年からここにいるとのことでした。長生きなんですね。(この水族館は入れ替わりが激しい)。白い斑点が鮮やかなのは若い個体だそうです。

![]()

![]()

変なナマコ。センジュナマコではない。

![]()

変なナマコ。(アカミシキリ)。この水族館には深海性じゃない生き物も3割強います。

![]()

マダコ。

魔多幸も深海性じゃないのですが、今日はこことは別の水槽に、“この水族館のアイドル” メンダコも3羽ぐらいいましたよ!(残念ながら写真撮影禁止)

解説板によるとメンダコの飼育最長記録は52日だそうで(ということはその個体はもう死んでしまっているということなのだけど)、ここの個体はいま何日目なのでしょうか。すぐ死んでしまう悲しい生き物。(・・・とググってみましたら、今現在、サンシャイン水族館で記録更新中だそうです)

![]()

この水族館はとても狭いのです。入館料400円のウォットと比べても半分ぐらいしかないんじゃないでしょうか。生体はさらに少ない。剥製が多め。でも行くたびに満足度が高いのは、研究施設としての側面も大きいことがちゃんと感じられることです。メガマウスなんて、どう見ても作り物なんですが、これはちゃんと沼津海岸に漂着したものを研究保存した剥製だそうですよ。こんなのが浜辺に転がっていたらビビる。

![]()

勝手にメガマウスって口だけしかない化け物だと思っていましたが、ちゃんと身体も長いんですね。

この口の中の仕組みってどうなっているのか、改めて知りたいな。この姿の生き物ってファンタジーにしかいない。(アンドリューサルクスがいたか)

![]()

この水族館でシーラカンス成分が一番余分な物だと思っていましたが、イルカショー代わりの「シーラカンスの秘密ショー」が、お姉さんの語りがとても巧みなので大変面白かったです。すげえ魚や、シーラカンスは。

![]()

水族館を出たらちょうど11:30だったので、水族館の前にある「浜焼きしんちゃん」に入ってみました。

サザエを焼きたかったのです。

![]()

「とりあえず貝3種盛り」(1,210円)、「浜焼き定食」(1,078円)、「ヒラスズキのお刺身」(858円)を注文。

![]()

![]()

![]()

お魚はメギスとメヒカリ。

![]()

![]()

おいしかったです! 家で七輪で焼いて食べるのと同じくらいおいしかった! そして楽しいです。

入店したときはガラガラでしたけど、瞬く魔に広い店内が満席に。すげえぜ沼津港。今日って平日ですぜ。

それから、伊豆の国市に行きまして、韮山時代劇場にできた大河ドラマ館へ。

![]()

伊豆の国に住んでいた頃、「時代劇場」って「大岡越前とか江戸の黒豹とか子連れ狼とかを毎日やっている場所なんだろうな」と漠然と思っていましたけど、それを観に行ったことはありませんでした。(図書館には行きましたけど数度だけ)。けっきょく時代劇ってどのくらいやってたんでしょうね。今回の大河ドラマで初めて輝いた場所な気がする。浜松は意外と時代劇が盛んな場所で私も仕事で少しだけそれに関わったので、「なんで伊豆にいたころ時代劇に親しまなかったんだろう」と後悔したのでした。

![]()

これまでいろんなところで散々悪口を言いましたけど、大河ドラマ館は今の私にはなかなか面白かったです。小物にはなかなか凝っているらしい。

![]()

![]()

浜松の直虎の時もそうでしたけど、「大河ドラマ館」って「ドラマ中で演者が実際に着て使った衣装の展示(3つぐらい)」が見どころの7割です。まあこんなのに全くの興味のないわたくしには「だからなんやねん」なのですけど、でも実際見てみますと、軽そうな感じで着て気持ち良さそうですね。冬は寒いだろうけど物語は旧暦の8月だから。伊豆は冬も天城以外は南国ですから。小栗旬のだけ「レプリカです」と言われたのですけど、ドラマでまだ使ってるということですね。政子妃はもう二度と少女時代の伊豆に戻ることはないのです。

大河ドラマ館の魅力の残りの3割が何なのかというと、「撮影時エピソードの現地へのリップサービス(メイキング映像)」の上映です。伊豆はロケ場所としては素晴らしい。私は特典付きBDとか買っても特典等ほとんど見ない人間ですが(たまに見る)、そのたまに観た特典がとても楽しかった感じ。ドラマ中の北条時政の館は、実際に守山の北条氏邸跡にセットが組まれたんですって。伊豆は全ての場所が独特なロケーションなんですよ。

ただし、北条氏縁者以外の伊豆武士は仁田忠常以外出てこないらしい。まじか。(狩野介工藤茂光も出てきましたっけ)

「鎌倉殿の13人」はまだ出揃ってないですけど、それ以外の鎌倉武士との絡みが私は一番見たいのに。木曽義高を殺害したときの堀藤次郎とか上総介を殺害したときの加藤次景廉とか比企能員を殺害したときの天野遠景とか描かないつもりかな。阿野全成を殺害した八田知家と、源実朝と公暁を殺害した(?)三浦義村に代弁させるつもりなのかな。ていうか、三谷幸喜のこの感じだと手に負えなくなったどうしようもない源頼朝を殺害して(のちの)東鑑の記録を抹消するように命ずるのが小四郎義時になるような感じもするな。願成就院の仏像を造る運慶は出場するそうで、なんかいろいろと私の期待からはずれまくっている。

ただし、直虎のときの大河ドラマ館は、「こんなのにこんなに人が来るとは思わなかった」と浜松の市の郡衙の人たちがホクホクしたそうですけど、伊豆の国の今回は人が控えめでしたな。(だってつまらないもん)。でもおもしろいいからみなさん観にいってやってつかぁさい。

でもね、大河ドラマ館へ行って、浜松と較べて改めて思ったんですけど、伊豆ってもう観光誘致なんて不必要な土地なんですよ。「伊豆に関しての基礎的なこと」を今さらわざわざ敷衍するまでもないのであって、今やるべきは「大きな物に隠れている小さなもの」を明らかにして列挙することだと思う。(要はわたくしの常々言っている伊豆の小武士群とかそういうことね)。伊豆の地魚とか伊豆の変なサワガニとか伊豆の特異的なカタツムリ群とか。それだけを顕示するだけで来る人を圧倒できます。・・・それを今やっている方々が伊豆ジオサイトの皆さまなのですが。(歴史分野にも食い込み始めていることがスゴイ)。浜松にはどれもが無い。

![]()

続いて行ったのは、蛭が小島を経て韮山城。

そういえば大河ドラマ結局蛭ヶ嶋出なかったじゃねーか。あのいやらしい大泉にちうちう血を吸わせてやればよかったのに。(冬にはヒルも野蒜も出ません)

![]()

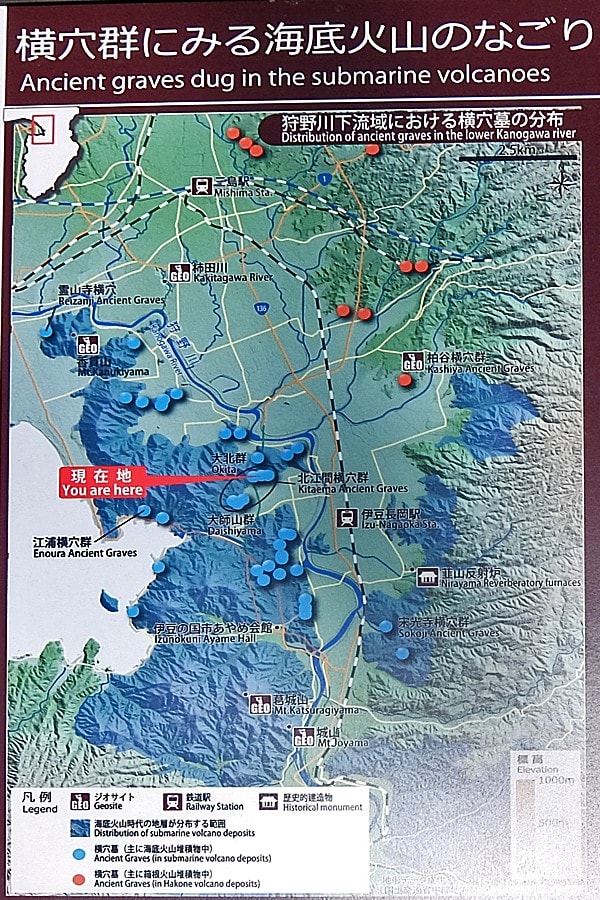

韮山のこの地形図は何度見てもしびれます。この小山に要害を張り巡らせたのが後北条氏です。

そういえば、1年ぐらい前に富樫倫太郎の小説北条早雲(全5巻)を読了したのですよ。早雲は韮山の天ヶ岳に登って駿河湾と相模湾を望み見るのです。が、・・・見えるわけがねーじゃん、この山128mしかないんだから。この作者これ登ったことねーな。(私もありません)

![]()

韮山城本丸から見る富士山。

![]()

静岡に住む人はみな、「自分の住んでいる町から見る富士山が一番美しいと言う」といいます。伊豆の国市に6年住んだわたくしから言いますと、やっぱり伊豆の国から見る富士山が一番美しいね。頼朝公もきっと同じことを言ったでしょう。宝永火口と宝永山ががちょうどこの位置にある構図が一番絵になる。谷文晁もここからの富士山を絵に描きました。・・・この話前にもしましたっけ。(同じ話を何度もする病)

さて、時間になりましたので今日の宿へ。

![]()

伊豆長岡の古奈温泉側にある「姫の湯荘」です。

遙か昔に「源頼政とあやめ御前伝説」について調べていたときに「いつか来よう」と思った場所なんですよね。一泊朝食付で7,100円(+入湯税)。

ここの「姫」とは菖蒲御前のことだと思うのですが、宿の公式サイトを見ても三位頼政卿や御前について述べてあるところはなく、それどころか「源頼朝も愛した姫の湯」とか書いてある。頼朝は流れる水(狩野川)を招かれなかったら渡れなかったはずなのに。

![]()

とても古い作りの宿ですが、広大な裏庭があるらしく(これがどうなっているか全然案内がなくて全て不詳なのですが)、窓から見ても全然よく見えない感じになっていて、「なにかある感じ」「すごいのかもしれないけど何かよくわかんない」って感じで、さすが姫、奥床しい。いい感じの椅子があるのに、ここに座っても「なにも無い」んだもん。

![]()

![]()

![]()

こういうのが館内随所にある宿でした。でもセンサーがあるらしくてロビーにでると即座にお姉さまが出てきてくださるので、まじまじと眺め(て写真を撮る)ことはできませんでした。このお母さまが「姫」なのでしょうか。お話しが楽しいお媛様です。わたし、伊豆長岡の「ぬえ」のつるし飾りが欲しいんですけど、どこで売ってるか教えてくださらないかな。(ここにあるかどうかは不明)

ここの料理もなかなかすごいんだそうですけど、オフシーズンに一人で来ちゃったので夕食付きのプランがありませんでした。

ひとっぷろ浴びてから夕食に出ることにしましたけど(ここのお風呂はレトロ感溢れる物で特筆すべき。お湯を出すのが熟練の技が必要で寒い日だったら凍え死ぬ。アトピーに良く効く湯らしいんですけど、良く効きまくりすぎて敏感すぎる肌の私はこの後一週間難渋しました。夏はプールもあるみたいな感じなんですけどよく分からない)、今はまん防警報厳重厳戒御成敗式目発令中なのですべてのお店は21時には閉まってしまう。

お母様(姫)に「浜松ははんぶんぐらいのお店が閉まっちゃってるんですけど、伊豆長岡はどうですか?」と聞いたら、「全然そんなことはないと思いますよ」と言われたので、「さすが温泉街や」と思ってお礼を言って宿を出たんですけど、歩き回ってみますと、半分どころか8割ぐらいのお店がやってないやんけ。やっているお店でも「お酒は出さない」お店がほとんどです。事前に調べて「いこう」と思っていた店は全滅でした。姫のお宿は自分のお店で夕食をやっているから他のお店については詳しくないんでしょうねおそらく。

私はまだ「伊豆の魚」を食べたかったんです。そして、実はこの日は私は持病である「痛風」をわずらっていて、その治りかけの日だったのです(歩けたけど)。古奈中のお店を歩き回って、「もう歩けない」というぐらい歩きましたが、結果全滅でした。伊豆長岡大丈夫か。足痛い。

![]()

結局の所、唯一やっていたお店と言ってもいい「鳥栄(とりえい)」さんに。まだ昼食がお腹に残っていて、「魚だったら食べられるが、肉はそんなに」という状態でした。鳥栄さんには前にも来たことがあるし。でも今日はこのお店しかありません。18:00。リミット2時間。

![]()

結局あんまりお腹が空いてなくて、そんなに食べられない気持ちだったのですけど、「焼き鳥のコース料理(10本セット)」というのに惹かれて2,200円のおすすめを注文しました。一本ずつ出てくるそうなのでなんとかなりそうな気がした。焼き鳥のコースって改めて思うとすごくね? 盛り合わせじゃないんですよ。

![]()

これはコースとは別のつきだし(いくらか分かんない)。なかなかいいんでねえの。

![]()

最初にでるのはささみ山葵。最初が一番大事だといいますが、すごくみずみずしいささみで口触りが良く、さすがや。

座った席が焼き台が一番よく見える場所で、「やったぜ」と思いました。楽しい感じです。

![]()

2つめは砂肝。私は焼き鳥は大好きなんですが、普段は食べるものがかなり偏っていて砂肝はほとんど食べないです。だって身体のどこかの一部がすごい痛い感じがして。痛い痛いそこが痛いのはイヤ。でも、コースだから仕方なく食べましたけど、さすがに美味しかったです。

![]()

3つめはレバー。私は普段焼き鳥を食べる部位が偏っていまして、ほとんどがねぎまかレバーです。たまに鶏皮とニンニク。酒飲みの宿癖として私も肝臓の数値が思いっきり悪く、多分私の死因はそれになるのでしょうが、今はそれを大いに喰らうことで刹那的に今をやり過ごすべしと考えている。(自分でも言っていることが意味分かんないとは思います)。私の家の近所の焼き鳥ドンキーの白レバーが大好きでよく食べるのですけど、、、 なんだこれこのレバー、世界一おいしいな。

と、すかさず焼いていた兄ちゃんが私を見てレバーの極意を話しかけてくれまして、おそらくこのレバーが兄ちゃんの一番の自信作なんじゃないか。肝臓の世界は奥が深い。焼き鳥とは肝や。

![]()

といいつつ手羽先もおいしいぞ。

![]()

合間に出てきた緑サラダ。この存在が最後まで助けになりました。

![]()

5つ目はうずら玉子。おいしい。

![]()

6つ目はねぎ間。

普段焼き鳥は「塩」でしか食べないのですけど、このお店は「たれ」しか無い。でも、濃いところのないこのお店のタレはとても食べやすくておいしい。タレの焼き鳥も悪くないな。意外といくらでも食べられます。

![]()

だんご。

だんごって言うから本当にだんごが出てくるんだろうか、とびくびくしていましたらつくねが出てきました。よかった、鶏肉だったら食べられるや。

![]()

8つ目は紫蘇巻き。この頃から「あと3つもあるのか」と思い始めました。

![]()

9つ目は鶏皮。

最初にこれが出ていたら舌の上がこれに支配されていたでしょうから、このコースの配分が見事だな、と感歎いたしました。

![]()

最後は野菜巻き(ナス)。

大きいけど存外ペロリと行けました。見事や。

![]()

シメに鳥スープ(昆布味)。

鳥のコース、とても面白かったです。半分ぐらいまでは「追加でいくつか行けるだろう」と思っていましたけど、最後にはもうとてもとても。満足感がとてもすばらしいです。ラーメンなど到底食えない。変わったメニューも随時あるみたいなので、近くで働いていたころちゃんと通うべきでしたねえ。また来ることはあるでしょうか。

![]()

焼き場のお兄ちゃんは目配りが素晴らしくお話も面白くて楽しかったです。(焼いている所の写真は撮りそびれました)

ビールは4杯ぐらい飲んだと思うのですけど、酔っ払ったので総額幾らだったか覚えていません。(と言っても変なの食べてないので写真から類推できる)。こんにゃく田楽とうのはなはいくらだったんでしょう。

![]()

それからほろ酔い気分で古奈の温泉街をうろうろとし、西琳寺から移転した「あやめごぜん慰霊碑」の前まで行って、「私ははるばる浜松から来たんですよ。何か私に言いたいことはないか」と言いました。(意味不明)。足が痛かった。

![]()

(・・・・・・続きます)

≪「旧世界」の地図≫

≪「旧世界」の地図≫